자립의 신화: 라이베리아 난민캠프 안의 경제적 삶

The myth of self-reliance: Economic lives inside a Liberian refugee camp

오마타 나오히코(2017)

번역: 경주(난센회계행정팀)

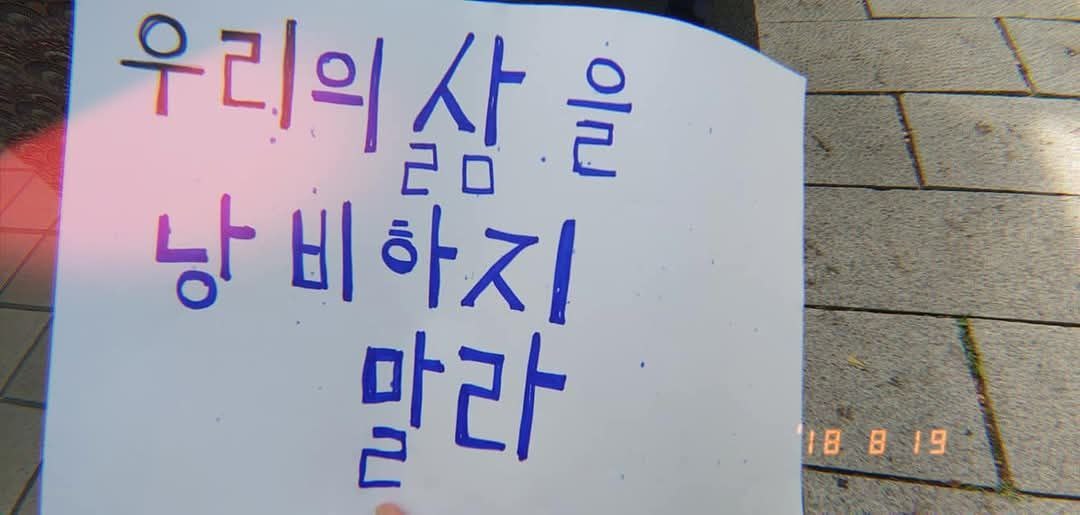

*일러두기_이 글은 Omata, Naohiko의 2017년 저작 The myth of self-reliance: Economic lives inside a Liberian refugee camp(Berghahn Books)의 서론과 7장을 번역한 것입니다. 오마타 나오히코는 2020년 한국에서 출간된 '아프리카인, 신실한 기독교인, 채식주의자, 맨유열혈팬 그리고 난민'(이수진 옮김, 원더박스)의 저자이기도 합니다. 오마타 나오히코는 이 저작에서 2000년대 이후 주요 난민담론 중 하나로서 언급되어온 자립과 공동체(사회자본)에 대한 찬양이 실상 신화에 불과하다고 주장합니다. 즉 공여국과 유엔난민기구의 지원이 감소되는 상황 하에서 장려된 난민의 경제적 자립과 사회자본(난민공동체) 등의 '역량화'된 의제 및 실천프로그램들이 실질적으로 난민들의 좋은 삶과 권리 확장에 기여했는지에 대해 반문하며, 난민캠프 내부와 본국귀환 이후의 사회를 참여관찰, 기술합니다. 장기간의 문화기술지와 각종 통계자료들을 통해 그가 내린 결론은, 난민의 자립과 공동체(사회자본) 등을 의제화하고, 성과로서 광고하며, 2000년대 이후 난민레짐의 주요 프로젝트로 형성시키는 일을 통해 이익을 본 건 난민들이 아닌 국제기구와 정부들이었다는 것입니다. 자립의 상징으로서 난민캠프 내 '시장'은 거의 물물교환체제에 가까웠으며, 실질적으로 '캠프경제'를 움직인 토대 역시 -캠프 내부의 경제커뮤니케이션이 아니라- 본국에서의 '송금'이었다는 사실은, 유엔난민기구가 부두부람캠프에서의 난민의 경제적 자립을 엄청난 성과로 포장해 전세계에 홍보한 것과는 사뭇 다른 풍경을 보여줍니다. 그는 또한, 사회자본(공동체)의 본래적 용법(예: 피에르 부르디외)을 복원시키며, 경제자본에 대한 사회자본의 종속-연관성을 강조합니다. 유엔난민기구가 '자랑스럽게' 생각한 자립적 난민들의 실체는, 곧 본국에서부터 높은 계층에 속해 있었기 때문에 캠프 이주 이후에도 안정적인 규모의 송금을 받을 수 -있는 사회자본을 유지할 수- 있었고, 본국 귀환 이후에도 경제적 안정성을 빠른 시일내에 복원할 수 있던 집단의 사람들이었다는 것입니다. 같은 맥락에서 '자립적이지 못한' 난민들은 하위계층집단의 구성원으로, 그들에게 자립은 각자도생의 경험이었고, 아름다운 공동체(사회자본의 축적)는 사사화된 돌봄부담과 내부적인 종속관계의 심화에 다름이 아니었다고 말합니다. 오마타씨의 이 저작은 한국정부의 난민처우와 복지정책에 대해서도 성찰할 수 있는 계기를 제공합니다. 한국정부의 '난민복지(처우)'정책은 다른 국가들과 비교할 때 -비교 자체가 불가능할 정도로- 매우 소극적으로 이뤄지고 있습니다(국제비교: 난민신청자에 대한 국가의 생활지원 상황 https://nancen.org/2387). 난민인권센터는 코로나 기간동안 난민생계비예산의 극히 일부만이 지출되어오던 관행과 난민신청 증가를 고려하지 않는 예산책정을 들어 이를 보다 본격적으로 비판했고, 의제화 해왔습니다. 아래의 자료들을 통해 문제제기의 주요내용을 확인하실 수 있습니다. 아울러 이글은 내용파악 정도에 아주 크게 무리가 없을 정도의 1차 번역입니다. 전체 내용에 관심이 있는 분들은 여기를 참조해주세요. 마지막으로, 한국정부가 난민들의 처우권리와 복지에 대해 더이상 공동화된 태도로 방관하며, 난민들이 개인의 힘만으로 한국사회에서의 여러 어려움들에 대응하도록 내-버려두지 않기를 바라며, 이책 7장의 마지막 문단과 2018년 난민분들의 단식농성에서 나온 문장을 나누고 싶습니다.

"그러나 이들의 회복력, 능동성, 역량을 지나치게 강조하면 난민 내부의 경제 역량 차이를 가릴 수 있으며, 난민의 생계, 사회적 자본, 자립을 무조건 찬양하는 태도는 장기 난민 상황에 대한 기존 인도주의 대응의 한계를 계속 은폐하는 결과를 낳는다. 따라서 우리는 역경 속에서도 난민의 역량과 자원을 인정하고 존중해야 하지만, 장기 망명 과정에서 발생하는 모든 문제를 난민 개인에게만 떠넘겨서는 안 된다( Omata, Naohiko, 2017: 157)."

"일 못하게 막으면서 생계비 예산 삭감이라니"... 난민신청자들 시름

"인천공항을 나선 이후 집도 없고, 먹을 것도 없고, 아파도 치료를 하지 못했습니다. 오랜기간 노숙을 했습니다. 그때 경찰이 '여기서 주무시면 안됩니다'라고 했지만, 저는 '갈 곳이 없습니다'라

www.thebutter.org

[번역] 국제비교: 난민신청자에 대한 국가의 생활지원 상황

국제비교: 난민신청자에 대한 국가의 생활지원 상황번역: 경주(난센 회계행정팀) *일러두기 일본의 난민연구포럼(REFUGEE STUDIES FORUM)에서 2023년 11월에 발행한 을 번역공유합니다(https://refugeestudies.

nancen.org

2025년도 법무부 난민관련 예산

2025년도 법무부 난민 관련 예산 입니다. 상세 내역과 예산 산출근거가 포함된 자료를 pdf 파일로 다운로드 하실 수 있습니다.

nancen.org

난민 생계비 예산의 문제

이 글은 2024년 9월 11일 최기상의원실에서 주최한 "난민정책의 문제와 개선방향 모색 간담회_인간의 존엄과 가치의 시선에서" 자료집에 실은 발제문입니다. 김연주 활동가가 강원대학교 통일강

nancen.org

목차

- 서론. 부두부람: 모범적인 난민 캠프인가?

- 1장 '너무 오래 머문 손님들': 장기 망명 속 난민의 삶

- 2장 부두부람 내 경제생활

- 3장 캠프 내 가계 경제

- 4장 경제적 계층화의 뿌리: 역사적 관점

- 5장 라이베리아로의 귀환: 난민에게 가장 ‘좋은’ 해결책인가?

- 6장 난민 삶의 ‘종료’? 난민 신분이 소멸할 때

- 7장 강제 이주 연구에서 생계, 자립, 사회 네트워크에 대한 이해 증진

- 에필로그. 2015년의 부두부람

- 참고문헌

- 색인

연구 프로젝트를 시작한 이후 많은 사람들이 다양한 방식으로 저를 도와주었습니다. 먼저, 타니아 카이저와 로라 해먼드의 헌신적인 지원에 깊은 감사를 드리고자 합니다. 그들의 지도, 조언, 그리고 격려는 제가 연구를 발전시키고 완성하는 데 큰 도움이 되었습니다. 또한 옥스퍼드 대학교 난민 연구 센터의 알렉산더 베츠, 돈 채티 교수님과 다른 동료들에게도 따뜻한 감사를 드립니다. 그들은 제 작업에 대해 통찰력 있는 조언과 건설적인 피드백을 주셨습니다.

가나와 라이베리아에서는 라이베리아 난민들과 귀환자들로부터 다양한 도움을 받았으며, 현지 조사를 진행하는 동안 그들에게서 많은 것을 배웠습니다. 그들의 우정, 관심, 그리고 참여 덕분에 본 연구가 가능했습니다. 그들의 삶은 불확실성과 많은 어려움 속에 있었지만, 제 연구 프로젝트의 목적과 범위에 동의해 주었고, 자신의 시간과 에너지를 기꺼이 내어 제 연구를 도와주었습니다. 현장에서 도움을 주신 모든 분들의 이름을 일일이 밝히기 어렵지만, 다섯 명의 조사 보조원 조셉, 셰타, 베냐민, 케빈, 펜니에게 특히 감사드립니다. 또한 부두부람에서 함께 거주한 필립과 샘에게도 감사의 뜻을 전합니다.

다음 기관에도 깊은 감사를 드립니다. 가나와 라이베리아의 유엔난민기구(UNHCR), 가나 난민위원회, 라이베리아 난민 귀환·재정착위원회, 가나대학교 통계·사회·경제연구소, 일본 대사관, 그리고 일본 국제협력기구(JICA)입니다. 현지 조사 기간 동안 바쁜 일정에도 불구하고 그들의 환대와 너그러운 지원을 크게 받았습니다. 마지막으로, 연구가 가능하도록 해 준 후원자들에게 감사드립니다. 주요 연구 자금은 세계은행에서 후원받았으며, 런던대학교와 런던대학교 동양·아프리카학부(SOAS)에서 현지 조사 지원금을 추가로 받았습니다.

서론: 부두부람 캠프: 모범적인 난민 캠프인가?

통합? 아니!

귀환? 개인당 1,000달러 지원 시 찬성!

재정착? 왜 안 되지?

−부두부람 난민 캠프 시위에서 사용된 현수막

2008년 초, 가나의 부두부람 난민 캠프 내 라이베리아 난민들이 국내외 언론의 주목을 받았다. 약 100명의 라이베리아 여성 난민들이 캠프 입구에서 유엔난민고등판무관사무소(UNHCR)를 상대로 시위를 벌이며 가나 내 라이베리아 난민의 지역 통합 계획을 강력히 거부했다. 난민들은 대신 산업화된 북부 국가로의 제3국 재정착이나, 1인당 1,000달러의 귀환 현금 지원금을 받으며 라이베리아로의 귀환을 요구했다(2008년 이전 UNHCR의 귀환 지원금은 1인당 5달러였다).

시위는 거의 두 달 동안 이어 졌으며, 시위 참여자는 수백 명까지 늘어나 많은 라이베리아 난민이 시위자의 메시지에 동참했다. 이 일련의 시위는 가나 정부가 이를 ‘국가 안보에 대한 위협’으로 규정하게 만들었고, 약 630명이 체포되었으며 16명이 라이베리아로 강제 추방되었다. ‘활기찬 아프리카 마을’로 묘사된 부두부람 캠프의 번영하는 경제는 최초 방문자들을 놀라게 했다. 예를 들어 오우수(Owusu)는 말했다:

“캠프 공동체는 생기가 넘친다… 상업의 흔적이 곳곳에서 확인되며, 주 거리는 한 사람이 ‘캠프’를 걸을 때마다 생명력으로 가득하다”(Owusu 2000: 7; Antwi 2007; Codjoe et al. 2013; Dzeamesi 2008; Tete 2005 참고).

2005년 내가 처음 캠프를 방문했을 때에도 활기찬 상업 활동에 감탄했다. 캠프 및 주변에는 패스트푸드점, 휴대전화 가게, 일상용품을 파는 작은 가판대, 인터넷 카페, 클럽과 술집, 미용실 등 다양한 경제 활동이 활발했다. 활발한 난민 상업 활동 덕분에 UNHCR은 종종 부두부람 난민들을 ‘자립적’이라 칭찬했으며, 이 캠프를 난민들이 강건한 비즈니스를 통해 스스로 생계를 유지하는 모범 모델이라 평가했다. UNHCR은 난민들이 망명 기간 동안 점진적으로 지원을 축소받는 가운데도 경제적 성공을 도왔다는 점을 자랑했다.

부두부람이 자립 캠프로서 누린 평판은 외부 연구자들의 지지도 받았다. 특히 Dick(2002a, 2002b)는 캠프 내 난민들의 활발한 사업 활동을 조명하는 두 권위 있는 보고서를 발표했으며, 이 보고서들은 일부 어려움에도 불구하고 라이베리아 망명자들이 UNHCR의 지원 철회에도 불구하고 충분히 자립할 수 있었음을 주장했다. 2008년 현장 조사 시작 당시 가나 내 많은 UNHCR 직원 역시 이러한 관점을 견지하고 있었다. 한 여성 UNHCR 프로그램 담당자는 자신 있게 말했다:

“부두부람 난민들은 매우 잘 지내고 있다. 많은 사람들이 무역 사업을 운영 중이다. 2000년에서 2002년 사이 UNHCR은 라이베리아 난민 지원을 크게 줄였고, 그들은 스스로 생존 방안을 찾아야 했다… 지금 부두부람은 캠프 지역에서 가장 큰 경제 중심지이며, 많은 난민들이 좋은 삶을 누리고 있다.”

그러나 UNHCR이 주장하는 캠프의 경제적 활력과 ‘좋은 삶’은 난민들이 가나에 현지 통합되기를 원하는 욕구와는 일치하지 않았다. 캠프가 명성이 자자함에도 불구하고, 왜 수백 명의 난민이 UNHCR의 현지 통합 계획에 대해 그렇게도 강하게 반대하며 시위를 벌였을까? 이 난민들은 적절한 생활환경을 누리고 있지 않았는가? 겉으로는 캠프 내에 다양한 경제 활동이 확실히 존재했다. 그렇다면 다양한 경제 활동들이 높은 수준의 경제적 복지를 의미하는가? 번성하는 경제의 겉모습 이면에서 이 ‘성공적인’ 난민 캠프에서 난민들은 과연 어떻게 살고 있었을까?

여러 학자들이 부두부람 캠프 내 라이베리아 난민의 다양한 경제적 측면을 탐구하는 통찰력 있는 연구들을 발표했다(e.g. Dick 2002a, 2002b; Dzeamesi 2008; Hardgrove 2009; Porter et al. 2008). 그러나 지금까지 공개된 연구들은 난민들의 생계 방식과 사회경제적 조건에 대해 설득력 있고 충분한 데이터를 제시하지 못했다. 따라서 본 저서의 중심 목적은 부두부람 캠프의 추정된 경제적 성공을 집중 분석하고 난민들의 다양한 생계 전략과 생활 조건의 현실을 밝히는 데 있다.

이 연구는 난민들의 캠프 내 경제적 삶을 탐구하는 동시에, 장기 망명 기간 동안 그리고 귀환 이후 난민 신분 소멸 조항이 발동된 이후에도 다양한 난민 그룹이 어떻게 여러 어려움을 극복했는지를 보여준다. 이 책은 라이베리아 난민들과의 10년에 걸친 작업에 기반을 두고 있다. 내가 부두부람 캠프를 처음 방문한 것은 2005년이며, 2007년 말까지 캠프 내 NGO에서 생계 지원 자문으로 근무했다. 2008년과 2009년에는 연구자로서 부두부람으로 돌아와 가나와 라이베리아에서 13개월간 연구를 수행했다. 그 시점에서 부두부람 난민 인구는 캠프 주민들을 라이베리아로 귀환시키려는 강력한 압박으로 인해 공식적인 난민 생활의 마지막 단계에 접어들고 있었다.

2012년에 UNHCR은 라이베리아 난민들의 난민 신분 소멸을 선언했다. 2012년부터 2013년 사이, 나는 ‘공식적인’ 난민 생활의 종료를 맞이한 난민 인터뷰 대상자들과 후속 연구를 진행했다. 여러 해에 걸쳐 동일 난민 가정을 추적함으로써 이 책은 국제 사회 주요 정책 무대에 거의 반영되지 않는 장기 강제 이주의 난민들의 목소리와 삶의 경험을 조명한다.

난민 생계와 자립에 대한 관심 증대

부두부람 난민 캠프 내 난민의 경제적 자율성 문제는 전 세계 난민 체제에서 매우 중요한 사안이다. 난민의 생계 지원과 ‘자립’을 촉진하려는 관심은 21세기 초부터 강제 이주 정책과 학계에서 시급한 과제로 떠올랐다(참고: Crisp 2003a; Milner 2014). 이러한 관심 증가는 UNHCR이 5년 이상 장기 망명 상태에 놓인 수많은 난민 사태에 효과적인 해결책을 마련하지 못한 데 기인한다.

UNHCR의 주요 임무 중 하나는 난민에 대해 지속 가능한 해결책을 찾는 것인데, 이는 보통 자발적 본국 귀환, 현지 통합, 또는 제3국 재정착으로 불린다. 1990년대에는 대규모 귀환 프로그램이 일부 있었지만, 출신국의 지속적인 불안과 불안정 때문에 전 세계적으로 상당수 난민들이 귀환하지 못했다(Crisp 2006: 11–12). 또한 난민의 대부분은 첫 번째 망명 국가에서 영구 거주 자격을 받지 못했는데, 이는 망명국들이 난민을 국가의 부담으로 여기기 때문이다(USCRI 2004: 44).

한편, 세계 난민 인구 중 선진국으로의 제3국 재정착 기회는 매우 제한적이었다. 특히 2001년 9월 11일 뉴욕 테러 이후 북반구 산업국가에서의 망명을 허용하는 압력이 강화되었고, 난민 재정착 기회는 더욱 줄어들었다(Koser 2007: 235; Van Hear 2011: 8). 2015년 말 기준, 세계 난민 인구의 최소 절반이 장기 망명 상태에 있었으며, 평균 망명 기간은 약 26년으로 추산되었다(UNHCR 2016).

더 심각한 문제는, 난민 상황이 장기화됨에 따라 국제적 구호 수준이 보통 감소하거나 완전히 중단된다는 점이다(Jacobsen 2005: 2). 이는 UNHCR과 기부자들이 주로 대규모 망명 또는 귀환이 일어나는 고프로파일 난민 위기에 집중하는 경향 때문이며(Crisp 2003b: 9), 그 결과 장기 난민 상황을 위한 지원 프로그램은 충분한 재원을 확보하지 못하는 경우가 많다. 국제 기부자들의 재정 약속이 줄어들면서 UNHCR은 장기 난민 인구에 필수적인 지원을 제공하는 데 점점 어려움을 겪고 있다(Jamal 2000: 3). 예산 부족이 심화되자 UNHCR은 장기 망명자들을 위한 ‘돌봄과 유지 관리’ 체계 내 대응책을 모색해야 했다(Crisp 2003a).

이러한 체계적 압력으로 인해 국제 난민 체계 내에서는 장기 난민의 생계 개발과 경제적 ‘자립’ 촉진에 대한 관심이 증가하고 있다.

UNHCR은 자립을 개인, 가구 또는 공동체가 필수적 욕구를 지속 가능하게 충족시킬 수 있는 사회적·경제적 능력으로 넓게 정의한다(UNHCR 2005a). 자립의 기본 철학은 난민이 외부 인도적 지원에 의존하지 않고 스스로 서고 유지할 수 있는 기술과 역량, 주체성을 갖추도록 하는 것이다(Jacobsen 2005). 이 개념은 난민 지원과 보호 정책 및 담론에서 점차 두드러진 부분이 되고 있다(Crisp 2004). 예를 들어 UNHCR의 ‘자립 안내서(Handbook for Self-Reliance)’에는 자립이 모든 지속 가능한 해결책의 ‘핵심적이고 근간이 되는 부분’이며, 난민 지원의 모든 단계에서 촉진되어야 한다고 명시되어 있다(UNHCR 2005a).

그러나 난민 자립의 촉진에는 근본적인 문제들이 많다. 수용국의 비시민권자인 난민들은 종종 열악한 환경에서 여러 생존의 어려움에 직면한다. 1951년 UN 난민 협약에 따르면 난민은 임금 노동에 종사할 권리에 대해 국민과 동일한 지위를 받아야 한다. 그러나 실제로는 수용국 정부가 난민에게 부여하는 각종 관료적, 규제적 제약으로 인해 일할 권리가 상당히 제한되며, 여기에는 취업 허가의 부재와 이동의 자유 제한 등이 포함된다(참조: Horst 2006a; Jacobsen 2014; Kaiser 2007; Kibreab 2003; Werker 2007).

공식적 규제 외에도, 난민이 토지, 강, 호수, 숲 등 경제 자원에 접근하는 것은 현지 수용 공동체의 비공식 규제로 인해 제한되는 경우가 많다(Bakewell 2014; Bascom 1993; Rogge and Akol 1989). 더구나 전 세계 대부분의 장기 난민 상황은 빈곤한 국가에 위치하고 있어, 심지어 수용국 자체 주민들도 기본적인 필요를 충족시키지 못하는 경우가 많다(Meyer 2006: 11). 기존 연구들은 이러한 극한 환경에서 난민이 지속 가능한 경제적 자립을 실현할 수 있을지에 대해 근본적 의문을 제기한다.

이러한 난민들의 근본적 도전에도 불구하고, UNHCR과 협력 기관들은 전통적으로 생계 지원과 자립 문제를 주로 기술적 관점에서 접근해 왔으며, 수입 창출 프로젝트, 마이크로파이낸스 프로그램, 직업 훈련 제공에 중점을 두었다(Crisp 2003a). 이러한 기술적 접근법은 중요하지만, 난민들이 수용국 내에서 경제적 자율성을 추구할 수 있는 환경이 제공될 때에만 의미가 있다.

더욱 문제적인 것은, 현재까지 국제 난민 체계 내에서 난민 자립을 체계적으로 엄격하게 측정하는 기준이 없다는 점이다. UNHCR은 난민이 외부 지원 없이 생활을 관리하면 ‘자립적’이라고 인식하는 경향이 있다. 그러나 신중히 검토해야 할 것은, 지원 없이 생활하는 난민들이 UNHCR에서 정의한 대로 ‘기본적인 필요를 지속 가능하고 존엄하게 충족하는지’이다(UNHCR 2005a). 평가 기준 부재는 자립 촉진이 난민에 대한 외부 지원 축소를 정당화하는 구실로 악용될 위험도 내포한다.

난민 정책 입안자들 사이에서 자립 개념은 종종 ‘의존성’과 극명하게 대조되어, 의존성은 지속적 지원에 크게 의존하거나 기대하는 상태로, 개인의 자발적 노력과 주체성을 저해하는 것으로 간주된다(Harvey and Lind 2005). 만약 의존성이 지속적 지원에 의해 유발된다면, 자립 촉진은 난민에 대한 지원을 줄임으로써 자동으로 달성될 것으로 간주된다. 그러나 외부 지원과 관련한 의존성과 자립성 간의 관계는 반비례 관계가 아니다. 앞서 언급한 바와 같이, 난민의 기본권이 심각히 제한될 때는 지원 여부와 관계없이 자립이 처음부터 불가능할 수 있다.

장기 망명과 감소하는 지원이라는 현실을 고려할 때, 난민의 경제적 독립성 향상은 분명 중대한 관심사이다. 그러나 난민이 직면한 도전 앞에서 어느 정도까지 지속 가능한 생계를 구축하고 경제적 자율성을 달성할 수 있는지는 여전히 명확하지 않다. 본 연구는 질적·양적 연구를 바탕으로 부두부람 난민캠프 내 라이베리아 난민을 심층 분석하여 이 문제와 앞서 언급한 근본적 문제들을 밝히고자 한다.

책의 주요 개념

이 장에서는 이 책이 바탕으로 하는 주요 개념들을 개괄적으로 설명한다. 즉, 난민 생계 수단, 난민의 경제 전략에서 사회적 네트워크가 하는 역할, 그리고 난민의 귀환과 경제 재통합이 그것이다. 이 책은 주로 캠프 내 난민의 경제적 생존에 초점을 맞추지만, 동시에 난민들의 귀환 및 경제적 재조정이라는 삶의 경험도 탐구한다. 이러한 경험들은 장기 망명 이후 난민들이 피할 수 없이 맞닥뜨리게 되는 중요하고 결정적인 순간들이다. 문헌조사를 하는 과정에서 이 장은 중요한 분석적·경험적 공백을 밝히고자 한다.

1. 강제 이주 내의 생계 수단

생계 수단에 대한 일반적인 분석은 개발학, 빈곤 완화, 농업 경제학 분야의 다양한 기관과 학자들에 의해 풍부해졌다(참고: Ellis 2000; Francis 2000; Helmore and Singh 2001; Scoones 1998, 2007). 여러 생계 지향적 분석틀 중에서 가장 널리 알려진 것은 영국 국제개발부(DFID)의 지속 가능한 생계 틀(Sustainable Livelihoods Framework, SLF)이다.

SLF는 체임버스와 콘웨이(Chambers and Conway)의 생계 정의를 바탕으로, 다섯 가지 유형의 생계 자산을 제시하고 있으며, 법률과 규제와 같은 구조적·절차적 요소와 외부 취약성에 의해 어떻게 이 자산들이 형성되고 매개되는지를 보여준다(DFID 1999). 이 틀의 핵심은 빈곤층의 취약성과 필요를 강조하기보다는 그들의 강점과 잠재력, 그리고 생계를 꾸리기 위해 사용하는 전략에 집중하는 것이다(Farrington et al. 2002: 2).

SLF의 개발과 유사한 생계 분석틀의 출현은 난민의 경제 활동을 연구하는 학자들에게 영향을 미쳤다(참고: de Vriese 2006; Horst 2006a; Korf 2004; WRC 2011; Young et al. 2007). 또한 SLF는 UNHCR의 생계 정책 및 프로그램에도 상당한 영향을 끼쳤다. UNHCR의 ‘생계 운영 지침서’(UNHCR 2012a)에 따르면, UNHCR은 이동인구의 생계를 이해하기 위한 조직의 중심 틀로 SLF를 사용한다.

SLF 및 이와 유사한 분석 접근법을 통해 난민들의 생계에 관해 상당한 통찰을 얻었으나, 여전히 중요한 공백이 존재한다. 예를 들어, 기존 연구들의 대부분은 난민 인구 내 사회경제적 다양성을 간과하여, 난민들의 경제적 지위와 전략의 중요한 차이를 명확히 밝히거나 주목하지 못하고 있다. 어떤 사회나 집단 내에서 사람들은 자신이 처한 환경에 적응하여 각기 다르게 고통받고, 생존하며, 번영한다(Le Sage and Majid 2002). 난민들의 생계에는 이주 역사, 가족 배경, 교육, 언어 능력, 사회 네트워크 같은 개인적 특성이 영향을 미친다(Horst 2006a: 9). 본 책은 부두부람 캠프 내 난민들 사이에서 개별 혹은 가구별 특성이 생계 자산에 대한 접근 정도와 경제적 대응 전략 수립에 중대한 영향을 미쳤음을 보여준다. 난민 생계 연구는 이처럼 대상 집단 내 다양성을 고려하여 분해 분석할 필요가 있다.

또한 SLF와 기타 모델을 적용한 연구들은 난민들의 경제 전략과 성과에 영향을 미치는 정치 및 권력 역학을 충분히 다루지 못하고 있다(참조: Ashley and Carney 1999; de Haan 2006; de Haan and Zoomers 2006; Murray 2001). 사람들의 생계는 진공 상태에 존재하는 것이 아니라 정치적, 사회적, 역사적, 경제적 조건과 상호 작용한다. 난민의 생계는 이들의 특수한 취약성과 다양한 이해관계자의 정치경제학에 의해 이러한 복잡성이 더욱 증폭된다(Jacobsen 2002; Lindley 2010). 난민 정책의 변화는 난민들의 기존 생계에 중대한 변화를 가져오지만, 이는 문헌에서 간과되고 있는 분석적·경험적 공백이다. 본 연구 기간 동안, 부두부람 캠프 내 라이베리아 난민들은 수용국의 난민 정책 강화, 강력한 귀환 압박, 난민 지위 소멸 등 외부 권력의 변화를 경험했다. 이러한 사건들이 난민 경제 삶에 미친 영향을 포함하는 것은 본 연구에 필수적이었다.

더욱이 SLF 모델은 난민들의 경제 활동에 내재하고 필수적인 복잡한 사회적 연결망을 적절히 포착하지 못한다. 난민들은 자주 어려운 상황에 직면하며 개인적, 사회적 유대에 의존하고, 자원 접근성을 향상시키기 위해 끊임없이 이들 인맥을 동원해야 한다(Amisi 2006; Andrews 2006; Doron 2005; Hamid 1992; Hammar 2014). 과거 부두부람 캠프 내 라이베리아 난민 연구 역시 생계에 있어 다양한 종류의 네트워크가 매우 중요함을 지적하였으며(Dick 2002a, 2002b; Porter et al. 2008; Tanle 2013), 본 연구의 분석 출발점도 난민의 생계 전략을 사회 네트워크 관점에서 조명하는 것이다.

2. 난민 경제 생활에서 사회자본의 역할

Halpern(2005)에 따르면, 사회자본 개념에 대한 주류 학계의 관심은 1980년대에 시작되었으나, 특히 1990년대 중반 퍼트남(Putnam)의 연구를 통해 사회자본 개념은 급격히 부상하였다. 퍼트남(1993a)은 이탈리아의 시민 단체를 연구하면서 사회자본을 공동체 결속의 관점에서 접근하며, 사회자본이 풍부할수록 지역정부와 공동체 성공의 핵심 차별화 요소라고 주장했다.

사회자본과 사회 네트워크 개념은 사회과학 연구에서 여전히 인기를 유지하지만, 이들 용어는 종종 모호하게 정의된다는 비판을 받는다. 예를 들어 퍼트남은 사회자본을 “사회생활의 특징, 즉 참여자들이 공동 목표를 보다 효과적으로 추구하도록 하는 네트워크, 규범, 신뢰”로 개념화했다(Putnam 1996: 1). 콜먼(Coleman)은 사회자본을 “사회 구조의 어떤 측면을 포함하며, 그 안에서 행위자의 특정 행동을 촉진하는 다양한 실체”로 광범위하게 정의했다(Coleman 1988: S98). 이런 막연함은 사회자본 개념 사용에 혼란과 비판을 낳았다(Fine 2001: 11–12; Portes 1998: 5).

특히 사회자본을 그를 통해 획득한 자원과 동일시하는 것은 자본의 소유자, 자원 원천과 자본 자체를 구분하지 못하게 하여 순환논리의 함정에 빠질 위험이 있다. 포르테스(Portes)는 이 차이를 은폐하는 위험을 다음과 같이 지적했다:

“예를 들어, 학생 A가 친척에게서 큰 학자금 대출을 받아 사회자본을 얻었고, 학생 B는 그러지 못해 사회자본이 없다고 말할 때, 이는 B의 친척 네트워크가 그녀를 돕고자 하는 의지가 같거나 더 클 수 있으나 자원이 부족할 뿐이라는 가능성을 간과하는 것이다. 사회자본을 획득한 자원과 동일시하는 것은 성공한 사람이 성공했다는 말과 다름없다”(Portes 1998: 5).

사회자본에 대한 다양한 정의 중 불어권 사회학자 피에르 부르디외(Pierre Bourdieu)의 정의가 가장 견고하다. 그는 사회자본을 “상호면식과 인정을 바탕으로 제도화된 지속적 관계망을 소유함으로써 연결된 실제적 또는 잠재적 자원의 총합, 즉 특정 집단에 속한 멤버십”으로 규정했다(Bourdieu 1986: 51). 이 정의는 사회자본이 두 가지 요소로 분해될 수 있음을 명확히 한다: 첫째, 자원의 총량과 질이며, 둘째, 개인이 이 자원에 접근할 수 있게 하는 사회적 관계이다(Portes 1998; Siisiainen 2000). 부르디외는 원래 정의에서 자산의 규모와 질은 개인이 효과적으로 동원할 수 있는 사회적 네트워크의 힘에 달려 있다고 강조했다(Bourdieu 2005: 2, 198).

난민들은 수용국 내 비시민권자로서 특별한 취약성을 갖고 있으며 구호 지원에 대한 접근성도 낮기 때문에, 장기 망명 상황에서 사회적 네트워크는 난민들의 경제 생활에 매우 중요한 역할을 한다. 풍부한 증거들이 보여주듯, 서로 다른 난민 가구 간의 상호 지원은 장기 난민 상황에서 주요 생계 전략 중 하나를 이룬다(GoloobaMutebi 2004; Grabska 2005; Palmgren 2014). 이러한 난민 공동체 내의 지원 사례들은 종종 난민들이 스트레스, 위기, 비상 상황 속에서 효과적으로 생존하는 공동체 회복력의 징표로 간주된다(Doron 2005: 184).

난민의 네트워크는 종종 국경을 넘어 확장되기도 한다. 최근의 강제 이주 문헌에는 초국가적 연결과 송금 접근권이 난민들의 경제적 생존에 미치는 중요성을 강조한 연구들이 다수 있다(Al-Sharmani 2004; Doocy et al. 2011; Jacobsen et al. 2014; Lindley 2006, 2008, 2010; Monsutti 2005). 이들 해외에서 이루어지는 금융 송금은 수혜 난민 가구의 추가적인 수입원일 뿐만 아니라, 수혜 공동체 내 빈곤 완화에 기여할 잠재적 자원으로 여겨진다.

난민 생계에서 사회자본의 역할에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고, 기존 문헌들은 이 자본의 중요한 측면들을 놀라울 정도로 간과하고 있다. 예를 들어, Devereux와 Sabates-Wheeler(2004: 14)는 비공식적 지원 네트워크에 ‘어두운 면’이 있음을 경고한다. 자선적 지원은 때때로 수혜자에게 패배감과 수치심을 유발할 수 있음이 널리 인정된다(Davies 1996: 37; Devereux 2003: 16). 또 일부 학자들은 빈곤 커뮤니티 내 상호지원의 형성을 위기와 사회 붕괴에 따른 불가피한 반응으로 본다(Griffiths et al. 2005; Zetter et al. 2005). 특히 자원이 극도로 부족한 시기에는 돕는 부담이 구성원 간 긴장이나 원한으로 이어질 수 있다(Mosoetsa 2011).

내부 지원 관행에 내재된 이러한 부정적 측면을 이해하지 못하면, 연구자들은 난민 공동체 내 회복력, 결속력, 그리고 자비의 긍정적인 모습만을 과도하게 그려낼 위험이 있다. 더 중요한 점은, 사회적 네트워크의 포착하기 어려운 무형성 때문에 이것이 ‘모든 문제의 만능 해결책’ 같은 개념으로 전락하는 경우가 많다는 것이다. 모든 사람은 어떤 형태로든 사회자본을 가지고 있기 때문에, 연구자들은 난민 경제 활동에서 사회 네트워크가 역할을 한다는 증거를 제시하기 쉽다.

하지만 서로 다른 사회경제적 지위와 제도적 맥락에 따른 난민들에게 사회자본이 미치는 효과와 역할은 구분되어야 한다. 사회자본의 개념을 진전시킨 부르디외는 서로 다른 사회계층이 어떻게 상호 작용하며, 스스로를 형성하고 재생산하는지를 드러내고, 이로 인해 다양한 특권, 불평등, 억압이 발생한다는 점을 강조하고자 했다(Fine 2006 참고). 장기 망명 기간 동안 각 가구는 자신의 자원 네트워크 포트폴리오를 구축했으며, 이는 캠프에서 생존을 유지하는 데 필수적인 역할을 했다. 그럼에도 불구하고, 가구 간의 사회적 네트워크의 범위와 강도에는 상당한 내부 차별이 존재했다. 일부는 개인 연결을 통해 사회경제적 자산에 특권적 접근권을 갖고 있었던 반면, 다른 가구는 연락망에서 제한된 자원만을 끌어당길 수 있었다. 이러한 내적 차별은 종종 그들의 이주 이전 시절과 연관되어 있었다. 상세한 분석을 토대로, 나는 가구별 관계망에 내재된 차이점을 밝히고, 망명 이전 시기의 역사적 불평등과 특권이 [현재 캠프 내에서] 난민의 사회경제적 지위에 어떤 영향을 미쳤는지에 주목한다.

3. 장기 망명 이후의 귀환과 경제적 재통합

내 현장 연구는 가나에서 라이베리아로의 대규모 난민 귀환 시기와 겹쳐 진행되어 연구 범위를 확장할 수 있었으며, 난민 귀환자들을 고국으로 따라가 라이베리아에서의 경제적 재통합에 관한 데이터를 수집할 수 있었다. 난민의 귀환과 재통합은 강제 이주 분야에서 충분한 이론적 연구가 이루어지지 않은 영역이다. 이와 같은 이론적 관심 부족은 주로 자료 부족과 강제 이주 정책 내에 존재하는 몇 가지 일반적인 오해 때문인데, 그중 하나는 난민의 본국 귀환이 항상 최선의 해결책이라는 믿음이다. 이 믿음은 귀환 후 고국에서의 삶이 망명 생활보다 필연적으로 낫다는 가정에 기초한다(Hammond 1999: 230). 그러나 이전 연구들은 귀환 난민들이 겪는 재통합 과정이 긍정적 경험만은 아님을 보여준다(Eastmond and Ojendal 1999; Lindley 2011; Marsden 1999; Omata 2013a; Rogge and Akol 1989). 여러 어려움 중에서도 오랜 망명 생활 후 새로운 경제 기반을 마련하는 것은 특히 큰 도전이다(Jackson 1994; Kaun 2008; Stefansson 2004; Tapscott 1994 참조).

반면, 일부 연구자들은 비교적 긍정적인 사례들도 보고했다. 예를 들어 Sorensen(2000: 197)은 수단에서 귀환한 에리트리아 난민들의 경우, 난민 지원 기관과 에리트리아 정부가 폭넓고 체계적인 지원을 제공한 덕분에 귀환자들이 비교적 단기간 내에 생계를 회복하고 생활 여건을 향상시킬 수 있었다고 보고했다.

또한 기존 문헌에서는 난민들의 귀환과 재통합이 그들의 망명 경험과 연계되어 연구되는 경우가 드물다. 그러나 난민들의 귀환 결정과 경제적 재통합 과정은 장기 망명 기간 동안의 사회경제적 조건과 생계망과 깊이 연관되어 있다(Omata 2013a, 2013b). 따라서 귀환과 경제적 재조정을 이전의 망명 경험과 분리된 사건이 아닌, 장기 망명 동안의 경험과 자원의 연속으로서 검토하는 것이 필수적이다.

나는 가나에서 귀환한 라이베리아 난민들을 추적하며, 그들이 귀환 후 경험하는 경제적 전환을 장기 망명 기간 동안의 사회경제적 삶과 연관 지어 관찰하고 맥락화할 수 있었다. '최선의' 지속 가능한 해결책을 얻은 귀환자들은 귀환 후 자신의 고국 라이베리아에서의 삶을 망명 생활과 비교하여 어떻게 인식했을까? 귀환 후 새로운 환경에서 의미 있는 경제적 기반과 인맥을 구축할 수 있었는가? 귀환자들은 귀환 시 ‘자립’ 수준을 향상시켰는가? 경제적 재통합 정도에 관해 관측 가능한 차이가 있었는가? 있었다면 그 경제적 조정에 어떤 요인이 영향을 미쳤는가? 내가 가설한 대로, 귀환자들의 개인적 네트워크는 그들의 경제 재통합에서 중요한 역할을 했는가? 나는 부두부람 출신 라이베리아 귀환자들과 이 흥미로운 질문들을 탐구할 특별한 기회를 가졌으며, 이에 관한 연구 결과를 5장에서 보다 자세히 논의한다.

연구 접근법과 방법에 대한 노트

1. 2008년 부두부람 난민 시위의 영향

나는 2008년 가나에서 현장 연구를 시작했는데, 이 시기는 가나 정부가 가나에 남아 있는 라이베리아 난민들에 대한 난민 정책을 강화하던 때였다. 이 정책 변화는 앞서 설명한 대로 UNHCR이 가나 내 라이베리아 난민에 대해 지역 통합을 해법으로 제시하자 난민들이 대규모 시위를 벌인 데 따른 것이었다.

이 시위의 결과는 주최국 정부가 시위대를 체포하고 추방하는 것으로 끝나지 않았다. 가나 당국은 라이베리아 난민들이 국가에 통합되기를 거부한 것을 거의 20년 동안 그들을 수용해 온 정부 환대에 대한 용납할 수 없는 모욕으로 받아들였다. 시위에 분개한 내무장관 콰메나 바텔스는 2008년 4월 1일 모든 라이베리아 난민이 라이베리아로 돌아가야 한다는 공식 성명을 발표했다 (MoI 2008). 이후 가나 정부는 가나 내 남아있는 라이베리아 난민 수를 크게 줄이고, 부두부람 캠프를 관리하기 쉬운 소규모 단위로 분할, 난민들을 가나 내 다른 지역으로 분산시키겠다고 의사를 밝혔다. 또한 가나 정부는 잔류 라이베리아 난민들의 난민 지위에 대해 정지조항(Cessation Clause)을 적용해달라고 UNHCR에 요청했다.

이는 부두부람 난민들의 장기 망명 생활이 최종 국면에 접어들고 있음을 의미했다. 동시에, 2008년 4월에 가나, 라이베리아 정부와 UNHCR로 구성된 3자 위원회가 구성되었다. 협의에 따라 UNHCR는 2008년 4월부터 캠프 주민들의 질서있는 자발적 귀환을 시작했으며, 귀환자들에게 제공되는 재정 인센티브를 종전 1인당 5달러에서 100달러로 대폭 인상했다(18세 미만 청소년은 50달러가 지급되었다).

부두부람 내 라이베리아 난민들은 이전에 UNHCR의 귀환 프로그램 추진에도 불구하고 귀환을 꺼려왔다 (Essuman-Johnson 2011: 117). 그러나 2008년, 가나 정부가 훨씬 강경한 조치를 내놓자 난민들의 반응이 바뀌었다. 국가 당국과 국제 난민레짐의 강력한 귀환 압력 하에서 많은 라이베리아 난민들이 가나를 떠나 라이베리아로 귀환하기로 결정했다. UNHCR 내부 통계에 따르면, 2008년 4월부터 2009년 3월 사이 부두부람 난민 인구 약 40%인 9,000명 이상의 라이베리아 난민이 UNHCR의 귀환 지원 프로그램을 통해 라이베리아로 돌아갔다(UNHCR 2009).

이러한 정책 변화는 나의 연구에 중요한 영향을 미쳤다. 가나에서의 현장 연구 초기 시점에 이 귀환 프로그램이 진행 중이었고, 많은 인터뷰 대상자들이 귀환을 선택하고 있었다. 위에 언급한 귀환 규모를 감안해 나는 현장 연구 기간을 연장하여 부두부람에서 라이베리아로 귀환하는 난민들을 추적, 귀환 후 경제 재통합 과정을 연구할 수 있었다.

2. 부두부람에서 연구자로서의 나의 삶

2008년에서 2009년 사이 13개월간의 연구 기간 동안, 부두부람 난민들의 삶을 더 잘 이해하기 위해 나는 두 명의 남성 라이베리아 난민과 함께 캠프 내에서 10개월 이상 거주했다. 나의 공동 거주자는 필립과 샘이었다. 필립은 30대 중반, 샘은 20대 초반이었다. 필립은 부두부람 캠프 난민들을 위한 학교 교육을 제공하는 캠프 기반 조직(CBO)을 운영했고, 목사로도 일했다. 처음에는 필립과 샘 둘 다 미혼이라고 생각했다. 샘은 미혼이었지만, 필립은 아내와 아들이 있었다는 사실을 나중에 알게 되었다. 아내와 아들은 난민으로 가나에 온 적은 없었고, 필립은 1999년에 라이베리아에서 아내를 만나 결혼했다. 아내와 아들은 1989년부터 2003년까지 이어진 라이베리아 내전을 버티며 라이베리아에 머물렀다.

필립과 샘의 관계는 처음에는 명확하지 않았다. 그들이 위계적인 관계라서 친척 관계일 것이라고 추측했으나, 생물학적 혈연관계는 없었다. 샘은 한때 필립이 운영하는 학교 학생이었지만 학비를 낼 수 없어 학교를 중단해야 했다. 필립은 샘의 학교 성적에 감명을 받아 개인적으로 학업을 계속할 수 있도록 도왔다. 그 대가로 샘은 필립의 가사 도우미로 일하기 시작했다. 2008년 내 현장 조사가 시작될 때 샘은 몇 년 전에 캠프 내에서 고등학교 교육을 마쳤지만, 계속해서 필립을 위해 일하고 있었다.

연구 기간 동안 나는 캠프 주민들과 비슷한 생활방식을 택하려 노력했다. 예를 들어 나는 채소, 생선, 고기, 파스타 등 일상 필수품과 음식을 라이베리아 난민이 운영하는 가게에서 항상 구입했다. 자주 간이 식당과 패스트푸드 가판대에서 식사했고, 캠프 내 바에서 맥주를 즐기기도 했다. 난민들이 사용하는 공동 화장실과 개방형 샤워 시설을 이용했으며, 미리 충전된 휴대전화 카드를 난민 판매자로부터 구입하고, 필요할 때는 캠프 내 인터넷 카페를 이용해 이메일에 접속했다. 2009년 초, 우리 집이 물탱크가 바닥나면서 물 부족 현상을 겪었다. 다른 탱크에서 물을 구입할 수 있었지만 그렇게 하지 않고, 공동 거주자들과 같이 물 사용을 최소화하며 가끔씩만 목욕을 했다.

더불어, 나는 외부 연구자로서 라이베리아 난민 공동체에 익숙해지려고 노력했다. 특히 난민들과 많은 ‘어울림(놀기, 사교 활동 등)’을 했다(Rodgers 2004: 48). 이는 반드시 연구 프로젝트와 직접 관련된 것은 아니었다. 나는 청소년 축구팀의 보조 코치로 참여했고, 팀이 경기할 때면 경기장을 찾아가 응원했다. 다른 축구 코치들과 함께 캠프 내 ‘극장’에 가서 국제 축구 경기를 관람하기도 했다.

축구 관람은 개인적인 관심사였다. 그럼에도 축구는 라이베리아인들에게 가장 인기 있는 스포츠였기 때문에, 그곳에서 많은 난민들을 만날 수 있었다. 또한, 난민들에게 초대를 받으면 일요일마다 교회 기도에도 참여했다. 기도 모임 시작 전에 새로 참석하는 교인들을 소개하는 시간이 있었고, 기도 후에는 사회적 교류 시간이 있었다. 교회 방문은 나를 소개하고 내가 무슨 일을 하고 있는지 많은 난민에게 알릴 수 있는 효과적인 방법이었다.

난민 캠프에서 난민들과 함께 생활하는 동안 수많은 불편함을 겪었지만 그 대가는 매우 컸다. 예를 들어, 나는 공동 거주자인 필립을 통해 난민들과의 접촉을 넓힐 수 있었다. 필립은 캠프 내 CBO와 교회를 통해 다양한 네트워크를 구축하고 있었으며, 나를 다른 주요 난민 정보 제공자들과 연결시켜 주었다. 또한 나는 음식, 물, 의류, 교통, 인터넷 접속, 선불 휴대폰 충전 카드 등 가계용품과 서비스의 정확한 가격을 이해함으로써 캠프 내 생활비를 명확히 파악할 수 있었다. 이러한 지역 지식은 특히 난민 가구들로부터 정량적인 데이터를 수집하기 시작할 때 매우 중요했다.

3. 자료 수집

본 연구의 주요 실증 자료는 2008년부터 2009년까지 가나와 라이베리아에서 13개월간 진행된 연구 기간 동안 수집한 질적 및 양적 데이터를 포함한다. 이 기간 동안 서아프리카에서 나는 난민 가구와 UNHCR 직원, 난민 문제를 담당하는 정부 관료, 캠프 주변 지역에 거주하는 가나 주민 등 난민과 비난민 이해관계자를 대상으로 총 400여 건의 인터뷰를 수행했다. 풍부한 질적 데이터 외에도, 현장 조사의 후반부에는 표본 가구로부터 소득과 식량의 출처, 지출 패턴에 관한 상당량의 양적 데이터를 수집했다. 부두부람 캠프 내 라이베리아 난민의 경제적 상황과 생활 조건에 대해 설득력 있는 양적 데이터를 제공한 이전 연구가 거의 없었기에, 질적 데이터를 수치적 증거로 보완하는 것을 중요하게 여겼다.

2009년 말 서아프리카를 떠난 후에도 나는 난민 인터뷰 대상자들과 정기적으로 연락을 유지했다. 특히 2012년 라이베리아 난민에 대한 난민 지위 소멸 조항 발표 이후, 2012년부터 2013년까지 가나 내 잔류 가구를 대상으로 전화와 스카이프를 활용한 집중 추적 인터뷰를 실시했다. 자료 수집 과정에서 수많은 윤리적 딜레마에 직면했다. 인터뷰 참여자들에게 금전적 보상을 제공하는 문제도 그중 하나였다. 현장 연구를 시작하기 전에, 나는 난민들의 생활 조건과 관계없이 연구 참여에 대해 금전적 보상을 제공하지 않기로 명확히 결정했다. 첫 인터뷰에서 이 규칙을 인터뷰 대상자들에게 알리고, 여전히 인터뷰에 응할 의향이 있는지를 확인했다. 몇몇 난민들은 금전적 보상이 없다면 내 연구가 자신들에게 어떤 이익이 될 수 있는지 물었다. 나는 내 연구가 결국 외부 이해관계자들 사이에서 현재 난민 집단에 대한 이해를 증진시키고, 장기적으로는 강제 이주민을 위한 정책 개선에 기여할 것이라고 설명했다. 연구가 진행됨에 따라 나는 이 준비된 설명에 덜 편안함을 느끼기 시작했다. 공동체의 일상 생활에 장기간 참여하고 교류함으로써 난민들이 매일 직면하는 임박하고 벅찬 도전에 대한 이해가 깊어졌다.

특히, 가장 가난한 경제적 계층에 속한 일부 가구에게는 당장 오늘과 며칠을 어떻게 버틸 것이냐가 가장 큰 관심사였다. 이들이 필요로 했던 것은 내 연구의 결과로 미래에 그들에게나 비슷한 상황에 처한 이들에게 돌아갈지도 모르는 잠정적 이익에 대한 모호한 암시가 아니라, 현금과 식량 같은 즉각적인 물질적 지원이었다. 이러한 딜레마는 현장 연구 내내 나를 괴롭혔다. 사실, 나는 일부 인터뷰 대상자들과 이 금전 보상 금지 규칙을 여러 차례 어기기도 했다. 어린이들이 심각한 말라리아나 장티푸스에 걸렸으나 의료비가 없어 치료를 받을 수 없을 때, 나는 그들의 급박한 상황을 보고 자선 기부를 하곤 했다.

또 다른 윤리적 딜레마는 인터뷰 중 사람들이 겪은 트라우마 경험을 어떻게 다룰 것인가였다. 나는 난민들로부터 라이베리아 출국 전 삶에 대한 구술 역사를 수집할 때, 나의 질문이 고통스럽고 부정적인 기억과 경험을 촉발할 수 있음을 알았다. 이러한 순간은 인터뷰 도중 갑작스럽게 나타나곤 했다. 인터뷰 대상자의 얼굴 표정이 갑자기 어두워지고 음성이 낮아졌다. 인터뷰 대상자가 불편하거나 고통스러워 보일 때마다, 나는 즉시 무엇이든 불편하면 말하지 않아도 된다고 말했다. 또한 나는 그런 트라우마를 떠올리는 것으로 발생할 수 있는 후속 문제를 도울 능력이나 위치에 있지 않음을 알았다.

어떤 경우에는 이들이 긴 침묵과 때로는 눈물 속에서도 계속 이야기하곤 했다. 예를 들어, 35세 남성 난민 다니엘은 라이베리아에서 자신과 가족이 겪은 트라우마를 거의 3시간 가까이 이야기했다. 그는 반군 병사들에게 심한 고문을 당했고, 아내는 반군에게 성폭행을 당했다. 반군이 총으로 그의 무릎을 여러 차례 때려 생긴 상처를 보여주기도 했다. 그가 이야기하는 동안 나는 계속 방해하지 않고 들었다. 이처럼 쓰라리고 생생한 이야기를 듣고 나니 할 말이 없어져 말문이 막혔다. 그의 이야기가 끝날 무렵, 그는 “이야기를 들어주고 내 시간과 인내를 나눠줘서 고맙습니다… 나는 오랫동안 이 이야기를 누구에게도 하지 못했습니다. 당신은 가나에서 이렇게 긴 시간을 나와 함께 보낸 첫 번째 사람입니다”라고 말했다.

이 부정적 신호들에 주의를 기울이는 것은 종종 연구자들이 말로 표현되지 않는 난민 경험의 여러 층을 발견하게 해준다. 인터뷰 도중 ‘부정적 증거’(Ghorashi 2007: 126)인 침묵의 순간이나 울음이 나타났을 때, 나는 인내심을 가지고 그 이면에 무엇이 있는지 이해하려고 노력했다. 이러한 예상치 못했던 긴 인터뷰들은 내 일일 인터뷰 일정을 바꾸었는데, 너무 빨리 끊기 어려웠기 때문이다. 동시에 나는 사람들의 부정적 경험을 연구의 일부로 받아들여야 한다는 도덕적 의무를 느꼈다. 그 결과, 나는 실시한 인터뷰를 단순히 연구에 필요한 특정 정보를 뽑아내는 자료원의 역할로만 보지 않게 되었다.

4. 책의 구성

이 책은 7장의 구성으로 이루어져 있다. 제1장은 연구의 배경을 설정한다. 부두부람 캠프와 캠프 인구의 인구통계학적 특성, 그리고 부두부람 생활의 독특한 특징들에 대한 일반 정보를 제공하는 것으로 시작한다. 이어서 내전 이전의 라이베리아 민족정치 지형과, 해방된 미국 노예들의 후손인 아메리코-라이베리아인들 사이에 뿌리깊게 자리 잡은 경제 및 정치 권력 독점에 대해 간략히 해설 한다.

이러한 역사적 불평등은 난민들이 망명 생활 중 경험하는 현재의 사회경제적 조건을 이해하는 데 있어서 중요하다. 또한 이 장에서는 라이베리아 난민들이 가나로 강제 이주하게 된 근본 원인들을 요약하고, 그들의 장기 망명 기간에 점점 더 열악해지는 환경 상황을 강조한다.

제2장은 부두부람 캠프 내 라이베리아 난민 인구가 생계를 위해 활용하는 주요 활동 개관을 제공한다. 연구가 진행됨에 따라, 난민사업체들이 유지하는 모범적 경제 모델로서 부두부람의 이상화된 이미지가 무너지기 시작했다. 연구 결과, 캠프 내 난민들에게 주요 생계 자원이 된 것은 상업 활동이 아니라 해외 송금에의 접근성이 경제적 안녕을 결정하는 중요한 요인임을 난민들이 강조했다. 이 장은 ‘송금 클러스터’ 개념을 도입하여 송금이 어떻게 체계적으로 송금 비수혜자에게까지 ‘스며드는지’ 보여줌으로써, 송금이 부두부람 난민 경제를 유지하는 데 기여한 방식을 밝힌다. 그러나 결정적으로 모든 난민이 이러한 사회적 네트워크에 접근할 수 있는 것은 아니며, 캠프 거주자의 약 절반은 손에 손을 대며 살면서 다른 난민들로부터 상호 또는 자선적 지원에 의존하고 있었다. 다양한 난민 집단이 활용한 생계 전략을 보여줌으로써, 이 장은 난민 생존 전략의 다양한 현실을 드러내고 번성하는 경제의 겉모습 뒤에 자리한 경제적 계층화를 지적한다.

풍부한 양적 증거와 함께, 제3장은 경제적 지위가 다른 난민들이 캠프 안에서 어떻게 생계를 꾸렸는지를 보여준다. 가계경제 방식을 응용하여 난민 가구의 소득원, 식량 소비, 지출 패턴을 상세히 분석한다. 수치적 데이터는 송금 접근성에 의해 유발된 상당한 경제적 불평등이 존재함을 확인하고, 어느 난민 가구가 어떠한 조건과 비용 하에 생계를 꾸리고 있는지를 보여준다. 연구는 또한 캠프 내 난민들이 다양한 형태의 관계망을 통해 상호 지원을 위해 자원을 공유·이전하는 방식을 설명한다. 난민들의 비공식적 지원은 종종 공동체 회복력이나 연대의 상징으로 그려지지만, 부두부람 내 빈곤 난민 간 상호 지원은 오히려 ‘공유된 빈곤’(Leliveld 1991)으로 특징지어지는 것이 더 적절하다. 이 장 전반에 걸쳐, ‘품위 있는 삶’이 부두부람 캠프의 극심한 빈곤과 공존하는 모습을 설득력 있는 서사적 사례와 함께 정량적 데이터가 생생하게 드러낸다.

부두부람 난민 인구 내 상당한 경제적 격차를 고려하여, 4장은 역사적 접근법을 통해 불평등의 뿌리를 탐구한다. 생애사 분석을 바탕으로 가장 부유한 난민 집단에 초점을 맞추고, 이들이 라이베리아에서 누렸던 사회적·경제적 특권이 송금을 통해 막대한 돈을 가져오는 데 어떻게 기여했는지를 보여준다. 이 장은 또한 캠프 내 빈곤 난민들이 겪은 어려운 전쟁 전 삶을 조사하고, 같은 난민 집단 내 부유한 난민과 가난한 난민 사이의 구조적 불평등을 설명한다. 난민들의 현재 경제적 차이를 라이베리아의 특정 역사적 맥락 속에 위치시킴으로써, 이 장은 난민의 사회경제적 지위와 망명 기간 동안의 생계 전략에 반영된 계급과 특권의 숨겨진 함의를 밝힌다.

5장은 라이베리아에서 난민들의 귀환 및 경제적 재통합 경험을 다룬다. 이 장은 귀환 결정의 딜레마를 살펴보는 것으로 시작한다. 대부분 라이베리아인에게, 가나에서의 장기 체류 후 귀환을 결정하는 것은 피난처를 찾기 위한 초기 결정보다 훨씬 더 복잡한 문제였다. 부두부람 귀환자 연구를 바탕으로, 연구는 망명 시기의 불평등이 귀환 후 삶에도 연속적으로 이어짐을 보여준다. 특히 이 장은 귀환지에서의 다양한 경제 재통합 수준을 살피고, 이러한 차이에 영향을 미치는 요인들을 분석한다. '귀환자를 따라가며', 연구 결과는 망명 중 경제적 지위와 귀환 후 재통합 수준 간의 관계를 밝히고, 모든 난민에게 '최선'의 해결책으로 이상화되는 귀환의 관념에 도전한다.

6장은 다시 부두부람 캠프로 초점을 돌려, 가나에 남은 라이베리아 난민들이 난민 신분 종료에 어떻게 대응했는지를 조명한다. 2012년 1월, UNHCR은 라이베리아에 평화와 안정이 회복되었음을 이유로 전 세계 남은 라이베리아 난민들의 난민 신분 종료를 발표했다. 가나에 남아 있는 약 11,000명의 라이베리아 난민은 두 가지 선택지에 직면했다. 2012년 6월 말까지 난민 지위 종료 조항 적용 전에 귀환하거나, 혹은 가나에 남아 서아프리카 경제공동체(ECOWAS) 회원국 시민으로서 지역 통합되는 것이다. 다시 한 번, 난민들은 주로 자신의 사회경제적 자원에 따라 공식 난민 지위 종료에 대해 각기 다르게 대응했다. 일부 부유한 난민 가구는 선택권이 많아 최종적으로 귀환을 결정했지만, 자원이 부족한 가구들은 종종 '강제적으로 움직이지 못하는'(Lubkemann 2008a) 상태로 망명 생활을 지속했다. 2012년과 2013년의 추적 인터뷰를 통해, 이 장은 난민들의 다양한 반응을 강조하며 공식 난민 생활 종료 앞에서의 난민들 딜레마, 불안정성, 불확실성을 조명한다. 또한 ECOWAS 기반 통합 정책을 검토하며, 이 지역적 '해결책'의 지속 가능성에 관한 중대한 질문들을 제기한다.

마지막 장은 장기 망명 상황에서 자립 캠프 모델의 실현 가능성을 재검토한다. 부두부람의 자립 이미지 홍보 뒤에 숨겨진 UNHCR의 정치적 이해관계를 드러낸다. 이 장은 또한 난민 자립 촉진과 사회 네트워크 역할에 관한 섹터 전반의 홍보를 담보하는 신자유주의 담론을 다룬다. 연구 결과를 통합하여, 마지막 장은 장기 망명 상황에서 난민들의 생계, 송금, 사회자본, 귀환 이주에 관해 이론적·실증적으로 깊이 있는 이해를 제공한다.

7장. 강제 이주 연구에서 생계, 자립, 사회관계(네크워크)에 대한 더 나은 이해 개발하기

전 세계 공여자 커뮤니티는 장기 난민에 대한 구호 지출 수준을 더욱 줄일 수 있는 전략에 점점 더 관심을 보이고 있다.

− 카렌 제이콥슨, 『난민의 경제생활(The Economic Life of Refugees)』

이 책에서 나는 장기적인 유랑 속에서 난민들의 다양한 경제적 현실을 살펴보고, ‘자립적인’ 난민캠프가 지원 여건이 부재한 상황에서도 과연 실현 가능한지 비판적으로 탐구하고자 했다. 동시에, 생계(livelihoods)의 관점을 통해 난민들의 삶을 역사화하려는 시도를 했으며, 이는 이주 이전의 시기와 난민이 된 이후의 시기를 모두 포괄한다. 이러한 과정에서 국제 난민정책 형성과정 속에서 거의 반영되지 않는 난민들의 관점을 충분히 드러내기 위해, 가능한 한 그들의 목소리를 직접 담으려 노력했다.

이 장에서는 연구 결과를 종합하고, 자립적인 난민캠프 모델의 실현 가능성을 다시 검토한다. 또한 난민들의 생계, 송금(remittances), 사회적 자본(social capital), 그리고 장기적인 망명 상태에서의 귀환 이주(return migration)의 어려움에 대해 이론적·실증적으로 고찰한다. 마지막으로, 수년에 걸친 연구를 바탕으로 장기적인 기간 동안 글로벌 사우스(Global South)에서 난민으로 산다는 것이 어떤 의미인지를 더 넓은 시야에서 조명한다.

부두부람의 신화: 자립형 캠프 모델은 과연 타당한가?: 부두부람 동화의 끝

“활기찬 난민 사업”, “번성하는 캠프 상업활동”, “경제적으로 성공한 난민들” — 이러한 표현들은 부두부람 캠프 난민들의 경제생활을 묘사하기 위해 UNHCR과 여러 연구자들이 자주 사용했던 말이다. 그러나 본 연구에서 제시된 결과가 보여주듯, 이러한 이상화된 이미지는 최소한 과장된 것이며, 최악의 경우 현실과 동떨어진 신화에 불과하다. 소수의 예외를 제외하면, 눈에 보이는 대부분의 상업활동은 난민 사업가들에게 실질적인 수입을 창출할 능력이 전혀 없었다.

대신 해외에서 유입되는 상당한 송금액의 접근성이 난민들이 캠프 내에서 그나마 ‘괜찮은’ 생활 수준을 유지할 수 있는 거의 유일한 방법으로 확인되었다. 반면 이러한 초국가적 재정 자원에 접근할 수 없는 사람들은 일상적인 생존 투쟁에 갇혀버리곤 했다. 이러한 충격적인 사실은 UNHCR이 난민들의 생계를 지원하거나 가장 가난하고 취약한 이들에게 적절한 보호를 보장하는 데 실패했음을 여실히 보여준다.

UNHCR은 부두부람 캠프의 난민들을 자급자족하는 사람들로 고정적으로 묘사했지만, 실제로 이 캠프는 난민들이 경제적 자립을 이루기 매우 어려운 환경이었다. 캠프 거주자들은 경작 가능한 토지나 식수와 같은 자연자원에 거의 접근할 수 없었기 때문에 농업을 통한 자급자족은 사실상 불가능했다. 또한 가나 내에서는 각종 관료적 제약으로 인해 난민들에게 공식적인 고용 기회가 거의 없었으며, 비공식 경제 부문에서도 가나 상인들의 차별과 현지 사회망에 대한 접근 부족으로 난민들이 현지 시장에 진입하기 어려웠다. 이런 제약 속에서 난민들은 결국 캠프 내부의 제한된 시장 구역에서 주로 다른 난민들과 소수의 현지 주민들을 상대로 활동해야 했다.

송금은 이러한 왜곡된 경제 구조를 유지시키는 완벽한 ‘해결책’ 역할을 했다. 송금에 의존하는 삶은 공식적인 직업, 현지 시장 진입, 자연자원 접근이 필요하지 않았기 때문이다. 다시 말해, 재정적 송금은 라이베리아 난민들이 경제적 독립을 추구할 수 있는 여건이 전혀 마련되어 있지 않음을 가리면서 겉보기에만 활발한 경제를 꾸며냈다. 비교적 큰 규모의 송금이 ‘송금 네트워크(remittance clusters)’를 통해 유입되고 순환되던 시기에는 생계 제약에도 불구하고 난민 공동체가 간신히 유지될 수 있었다. 그러나 2008년과 2009년에 진행된 대규모 귀환 프로그램과 2008년 글로벌 금융위기가 맞물리면서, 부두부람의 송금 기반 경제는 서서히 붕괴하기 시작했다.

이 책은 남아 있는 라이베리아 난민들에 대한 유엔난민기구(UNHCR)의 현지 통합 계획에 반대하는 난민 시위 장면으로 시작되었으며, 왜 이 ‘성공한’ 난민들이 가나에서의 통합을 그렇게 강력히 거부하는지 의문을 제기했다. 연구를 계속 진행하며 부두부람 난민들의 특히 저소득 가구의 일상생활과 생활 조건을 알게 되면서, 왜 현지 통합이라는 아이디어가 캠프 주민들 사이에서 그렇게 인기가 없었는지 이해할 수 있었다. 소수의 특권층 난민을 제외하고 많은 난민들은 현지 통합을 미래의 개선이나 기회가 전혀 없는 영구적인 고통과 빈곤의 수용으로 인식했다.

자립의 촉진 뒤에 숨은 정치

앞서 나는 부두부람 캠프 난민들의 경제 상황에 대한 설득력 있는 실증 연구가 부족함을 지적했다. 연구를 진행하면서, 왜 이 난민 집단에 대한 자립이라는 명성이 오랜 기간 합리적인 데이터 없이 유지되어 왔는지 점점 궁금해졌다. Voutira와 Harrell-Bond는 난민 지원 체제가 난민에게 지원을 집중하는 정교한 계획을 가지고 있으며, 이는 ‘자급자족’이라는 바람직한 상태가 구축된 이후 현지 행정부에 책임을 ‘이양’하기 위한 것이라고 말한다 (Voutira and Harrell-Bond 2000: 72).

우간다 키리안동고 난민 정착촌에 관한 연구에서 Kaiser는 “UNHCR이 키리안동고 정착촌에 대한 책임을 우간다 정부에 ‘이양’하려는 결정적인 과정에 관여했으며, 난민들이 자립 단계에 도달했으므로 완전히 현지 정부 구조에 흡수될 때가 되었다고 주장했다” (Kaiser 2000: 1)고 밝혔다. UNHCR 우간다는 현지 정부에 정착촌을 이양하기 전에 자신들의 철수를 정당화하기 위해 키리안동고를 ‘아프리카에서 가장 성공적인 정착촌’이라는 명성을 정교하게 구축했다 (ibid.: 12). 그러나 Kaiser는 UNHCR에서 우간다 정부로의 책임 이양이 난민 정착촌 예산 삭감과 UNHCR의 지속적 개입 없이도 난민들의 경제적 자율성과 지속 가능성이라는 가상의 ‘성공’을 입증해야 하는 요구에 의해 추진되었다고 지적한다.

키리안동고 사례와 UNHCR의 부두부람 접근법 사이에는 중요한 공명이 있다. 라이베리아 난민을 위한 자원이 감소함에 따라 UNHCR 가나는 점차 남은 난민들에 대한 지원을 철수하고 그 책임을 가나 행정부에 넘기려 했다. 이양 시나리오에서 부두부람의 자립 이미지는 UN 난민기구에게 필수적이었으며, 이는 경제적으로 성공한 난민의 허구를 만들어냈다. UNHCR에게 중요한 것은 난민들이 실제로 자립을 달성했는지가 아니라, 부두부람 난민들이 ‘외견상’ 자급자족하는 것처럼 보인다는 주장을 세우는 것이었다. 가나에서 UNHCR은 라이베리아 난민 캠프를 ‘성공적이고 모범적인’ 모델로 묘사하면서도, 라이베리아 난민들의 사회경제적 상태에 대해 상세한 조사를 전혀 수행하지 않았다. 장기 난민 집단에 대한 지원을 철수하려는 의도를 고려할 때, UNHCR은 부두부람 난민들이 ECOWAS 통합 계획에 따라 경제 주체로서 자립할 수 있다는 개념에 기반한 퇴출 시나리오에 대해 윤리적 또는 실질적 문제를 제기할 수 있는 난민들의 실제 사회경제적 현실을 알기를 원하지 않았던 것으로 보인다.

한편, 내가 처음 연구를 시작한 시기 동안 UNHCR은 남아 있는 라이베리아 난민 수를 최소화하기 위해 이들의 송환을 압박함으로써 주저하는 가나 정부가 남은 난민 통합에 대해 ‘편안함’을 느끼도록 만들기 위해 모든 노력을 기울였다. 앞서 언급한 바와 같이, 2009년 말 UNHCR은 캠프 내 진료소와 학교에 대한 보조금을 중단하고, 취약 가정에 대한 무료 식량 배급을 중지했으며, 수행 파트너에 대한 자금 지원을 축소하고 캠프 시설 대부분을 가나 정부에 이양했다. UN 난민기구는 2012년 중단조항(Cessation Clause)의 발동과 함께 이루어진 이 장기 난민 상황에서의 최종 철수를 명백히 준비하고 있었다.

자립 촉진 재검토: 누구의 이익을 위한 것인가? 자립과 의존의 역설

국제 난민 체제에서 지원 의존성은 전통적으로 매우 부정적인 시각에서 바라보고 논의되어 왔다. 의존증후군이 난민들의 주도성과 삶에 대한 책임감을 약화시키며, 존엄성, 자존감 상실과 심지어 우울증까지 초래하는 해로운 영향으로 널리 그리고 확고하게 믿어지고 있다(참조: Harvey and Lind 2005; Stein 1981; Turner 2010). 서론에서 설명했듯이, 난민 정책 입안자들 사이에서 자립 촉진은 일반적으로 의존증후군에 대한 해결책으로 제시된다.

그러나 부두부람 난민들의 경제생활은 자립과 의존의 역설을 보여준다. 서론에서 강조했듯이, 지금까지 난민의 자립 정도를 평가할 엄격하고 체계적인 기준은 존재하지 않았다. 명확한 측정 체계가 없는 상황에서, UNHCR은 난민지원 체계의 도움 없이 생활하는 난민을 종종 자립한 것으로 간주한다. 그런 의미에서 부두부람 캠프 거주자 대다수는 인도주의적 또는 개발 지원에 사실상 접근하지 못하면서도 생계를 유지하고 있었기에 실제로 ‘자립’ 상태였다고 볼 수 있다.

반면, 역설적이게도 난민들은 캠프 내에서 일상 생존을 위해 친척, 친구, 이웃 등 다른 사람들에게 크게 의존하고 있었다. 부두부람의 거의 모든 부유한 난민들은 오랜 기간 해외 송금에 의존해 왔다. ‘송금 집단(remittance clusters)’의 사례들이 보여주듯이, 송금을 받지 못하는 상당수 난민들도 타인의 송금이 가져다주는 점진적 혜택에 의존하고 있었다.

상호의존은 빈곤한 난민 집단 사이에서 필수적인 생존 전략이었다. 부두부람 주민들의 경제생활은 여러 복잡한 의존 층으로 구성되어 있었는데, 이들은 UNHCR과 기타 구호 기관들의 ‘공식적 지원’에 의존하는 대신, 개인적인 인맥으로부터 비공식적인 도움을 받으며 생존을 이어갔다.

흥미롭게도, 지원 기관과 정책 입안자들은 난민들이 구호 기관이나 공여자에 의존하는 것을 낙인찍지만, 난민들이 개인적이고 사회적인 영역에서 의존하는 경우에는 거의 비판하지 않는다. 실제로, 난민 공동체 내 상호 지원은 구호 기관들에 의해 ‘상호 연대’ 혹은 ‘공동체 회복력’의 긍정적인 징후로 일반적으로 칭송된다. 그러나 난민들이 UNHCR과 그 파트너 기관의 외부 지원에 의존할 때에는 이것이 ‘의존 정신(dependency mentality)’의 징후로 간주된다.

누구를 위한 자립 촉진인가?

이 질문은 다시금 던져진다: 난민들의 자립은 과연 누구를 위해 촉진되는가? 특정 난민 상황이 난관이 많고 장기화됨에 따라, Global North (글로벌 노스)의 국가들과 기관들은 장기 이주 난민들을 포함하여 난민들에 대한 재정 지출을 점점 줄이고자 한다. 자립 담론은 국제 공여자 공동체의 이익과 잘 맞아떨어진다.

난민 정책 입안자들 사이에서는 난민의 자립 달성과 의존 탈피 능력이 보통 반비례 함수로 이해된다. 이러한 역상관관계는 난민 지원을 줄임으로써 자립 촉진이 자동으로 이루어진다는 근거 없는 가정을 낳는다. 자립을 난민 권한 강화 수단이자 지원 의존성에 대한 만병통치약으로 제시함으로써, UNHCR과 국제 공여자 공동체는 장기 망명 상황에 있는 난민 집단을 위한 비용이 많이 드는 지원 프로그램을 축소하거나 심지어 철수하는 것을 정당화할 수 있다.

장기 난민에 대한 공여자 공동체의 재정 지원 의지가 감소하는 상황에서 난민의 경제적 독립을 촉진하는 것은 합리적인 방향이다. 그러나 자립에 대한 무비판적인 찬사는 난민을 위한 경제적 권한 부여라는 명목 아래 국제 난민 체제가 장기 이주의 난민들에 대한 책임을 최소화하려는 근본적인 목표를 은폐할 수 있다.

자립이 장기적인 불확실성 속에 살아가는 난민 개인, 가정, 공동체의 미래 전망과 복지를 개선하기 위해 장려되는 것인지, 아니면 UNHCR과 글로벌 공여국들의 예산 상황을 개선하기 위해 권장되는 것인지에 대한 근본적인 질문이 제기된다. 이러한 근본적인 질문들과 그에 내재된 이해 충돌은 난민 지원 체제에서 더욱 깊은 관심을 받아야 마땅하다.

자립 달성의 책임은 누구에게 있는가?

자립 촉진을 통해 난민들은 독립적인 경제 주체가 되어 경제적 자율성을 이루는 데 거의 전적인 책임을 지도록 요구받는다. 그러나 난민들은 공식적·비공식적으로 경제 활동에 심각한 제약을 받는 경우가 많으며, 이러한 도전들은 개인 노력만으로 극복하기 어려운 경우가 많다. 또한 중요한 점은, 대다수의 난민이 거주하는 보호국 자체가 자국 국민조차 자립할 여건을 갖추지 못한 경우가 많다는 사실이다.

자립 책임을 난민 개인에게 전가하는 것은 Duffield가 비판한 ‘지속 가능한 발전’ 담론과 유사하다. Duffield는 지속 가능한 발전을 ‘비보험 집단(non-insured populations)’이 주어진 조건 내에서 회복력을 높이고 자립을 강화해야 한다는 부담을 국가에서 개인으로 전가하는 생명정치적 기술로 개념화하였다 (Duffield 2006: 74). 이러한 집단은 자신의 위험 아래 삶의 도전을 효과적으로 관리할 능력에 따라 평가되며, 이는 국가와 인도주의 행위자의 책임을 줄이기 위한 것이다.

난민 자립 촉진은 개인과 시장의 역할을 중시하면서 ‘국가 권한 축소’를 핵심으로 하는 신자유주의 원칙을 나타낸다 (Heywood 2007: 52). ‘헬퍼 국가(nanny state)’는 의존 문화를 낳는 것으로 간주되며, 대신 자기 도움, 개인 책임, 기업가 정신이 강조된다. 이러한 담론은 경제적으로 활발한 소수 난민을 긍정적으로 비추고 그들의 경제 주체로서 가능성을 부각시키지만, 경제적 엘리트에 과도하게 집중하면 많은 난민들의 필요와 취약성을 간과하고 고통받는 사람들에 대한 지원이 철회될 위험이 있다.

자립의 과정은 균질하지 않다. 이전 생계 기술, 사회적 지위, 이주 이력, 가족 구조, 교육, 성별, 연령 등 개인적 특성과 배경이 난민의 경제적 복지 수준을 결정하는 데 중요한 역할을 한다. 난민 개인의 능력에 대한 과도한 강조는 특정 취약 집단을 소홀히 하게 만들고, 국제 난민 체계가 난민을 보호해야 할 의무를 흐릴 수 있다. 조직의 주요 임무를 감안할 때, UNHCR은 난민 자립 촉진이 난민 보호와 복지를 저해하지 않고 강화하는 방향으로 이루어지도록 상당 부분 책임을 져야 한다.

UNHCR의 생계지원 의제에 대한 의문: UNHCR의 난민 경제 잠재력에 대한 무관심

“라이베리아 난민들은 사업을 하며 잘 지내고 있다.”

“UNHCR의 지원 축소로 난민들이 경제적으로 자립하게 되었다.”

가나에서 연구를 진행하면서, 나는 종종 UNHCR 직원들로부터 이러한 말을 들었다. 이 발언들은 대개 캠프 내 상업 활동에 대한 피상적이고 단편적인 관찰을 바탕으로 한 것이었다. 이러한 언급들은 부두부람 캠프의 난민 경제생활에 대해 더 나은 이해를 얻고자 하는 UNHCR의 관심 부족을 보여주는 듯했다.

2008년과 2009년에 현장 조사를 진행하는 동안, 나는 때때로 예비 결과들을 포함해 극도로 취약한 난민들이 존재한다는 보고를 아크라(Accra)의 UNHCR 직원들에게 제시하곤 했다. 그러나 그들의 반응과 발언은 그다지 고무적이지 않았다. 한 회의에서의 대화가 기억난다. 그 자리에서 나는 빅토리아의 송금 네트워크 사례(2장에서 설명됨)를 제시했다. 나는 해외 송금에 직접 접근할 수 없는 많은 난민들이 스스로 기본적 생계를 유지하기 어려워, 주요 송금 수혜자로부터 흘러오는 이익에 의존하게 된다는 점을 강조했다. 이에 대해 UNHCR의 한 고위 프로그램 담당관은 이렇게 말했다.

“자립의 중요한 측면 중 하나는 마음가짐입니다. 만약 저스티나(빅토리아 네트워크 내 2차 수혜자)가 빅토리아(네트워크의 중심이자 송금 접근자)에게 의존하려고만 든다면, 그녀는 결코 자립할 수 없습니다. 저스티나는 자립하려는 결심을 가져야 합니다.”

나는 이에 동의하지 않았다. 나는 저스티나가 매일 캠프에서 오렌지를 팔며 노력하고 있지만, 그런 생계 전략으로는 자신과 세 아이의 기본적인 필요를 충족할 만큼 충분한 수입을 얻기 어렵다는 점을 강조했다. 따라서 그녀가 단지 빅토리아에게 의존하기로 ‘선택했다’고 결론내리는 것은 부적절하다고 주장했다. 그러자 그 고위 담당관은 저스티나와 같은 가난한 난민들이 자립할 수 있도록 어떤 기술훈련이 필요하겠냐고 물었다. 이에 나는 기술훈련보다 난민들이 직면한 구조적 생계 제약—즉 공식 고용과 지역 시장 접근의 제약—이 그들의 경제적 궁핍의 근본 원인이라고 지적했다. 그러나 그 담당관의 대답은 실망스러웠다.

“사회경제적 발전 지원은 UNHCR의 임무에 포함되지 않습니다.”

이런 대화들은 UNHCR이 현장 수준에서 난민의 생계와 경제적 자율성 개발을 지원하려는 관심이 진정성 있는 것인지에 대해 의문을 품게 만들었다. 서론에서 언급했듯이, UNHCR이 본부 차원에서 난민의 생계 문제에 주목하기 시작한 것은 장기화된 난민 상황이 빈번하게 발생하기 시작하면서였다.

자립과 개발의 중요성은 UNHCR의 ‘난민을 위한 개발지원(DAR, Development Assistance for Refugees)’ 프로그램에서도 명시적으로 인정되고 문서화되었다. 이 지침서에는 “장기간 대규모 난민 인구를 수용하는 국가들에 대한 개발 지원을 보다 효과적으로 목표화할 필요가 있다”(UNHCR 2005b)는 내용이 담겨 있다.

그럼에도 불구하고, 제네바에서 공언된 난민 경제 잠재력에 대한 관심은 난민 보호를 위해 일해야 할 현장 직원들에 의해 실질적인 행동으로 이어지지 않았다. 2008년과 2009년 동안 UNHCR의 주요 목표는 가능한 한 많은 라이베리아 난민이 부두부람 난민캠프를 떠나도록 하고 지역 통합(local integration)을 촉진함으로써 그곳에서 철수하는 것이었다. 아크라의 UNHCR 직원들이 보인 반응과 태도를 볼 때, 나는 조직이 최근의 송환 프로그램이 재개되기 이전부터 과연 라이베리아 난민의 경제적 역량 강화 문제를 얼마나 진지하게 다루었는지 점점 더 의심하게 되었다. 그들의 발언은 UNHCR 가나 사무소가 수년간 생계 의제를 부차적인 문제로 간주하고, 현장에서 보호 임무와는 무관한 것으로 여겨왔음을 시사했다.

2012년과 2013년에 수행한 후속조사는 난민의 경제 역량을 강화하기 위한 UNHCR의 노력이 거의 부재함을 더욱 분명히 보여주었다. 남은 라이베리아 난민들을 위한 ‘해결책’으로 ECOWAS 기반 통합 방안을 제시했지만, 언어 장벽과 현지인들의 외국인 혐오적 태도 같은 통합의 근본적 장애 요인들은 여전히 해결되지 않은 상태였다. 남아 있는 약 7,000명의 라이베리아 난민이 성공적으로 통합될 수 있도록 UNHCR(그리고 가나 정부)이 실질적인 노력을 기울였다는 증거는 거의 없었다.

다른 접근 방식의 필요성

글로벌 난민레짐이 진정으로 난민의 생계와 자립을 촉진하고 강화하려는 것을 목표로 한다면, 난민에 대한 지원은 ‘요구(needs) 기반 접근’에서 ‘권리(rights) 기반 접근’으로 전환되어야 한다. 난민들이 국제 인권 규범에 따라 보장되어야 할 기본적인 사회적·경제적 권리에 접근하지 못하게 되면, 그들은 의미 있는 수준의 생계를 유지할 능력을 근본적으로 제약받게 된다(Grabska and Mehta 2008: 14). 그러나 UNHCR은 생계 문제를 사회경제적 권리에 대한 접근과 분리하는 경향을 보인다. 현재의 난민 지원 체계에서는 난민 지원 기관들이 대체로 장기적이고 포괄적인 사회경제적 권리 실현 환경을 조성하기보다는 난민들의 당면한 필요를 충족시키는 데 초점을 맞추곤 한다.

물론, 권리 기반 접근의 실현은 UNHCR 혼자만으로는 가능하지 않다. 특히 난민을 수용하는 국가들의 역할이 매우 중요하다. 왜냐하면 난민의 권리를 보장하는 일차적 책임이 바로 그들에게 있기 때문이다. 가나의 경우, 난민 보호 측면에서는 모범적인 국가로 알려져 있지만, 실제로는 자국 내 난민들의 사회경제적 권리를 증진하기 위해 거의 아무런 노력을 기울이지 않았다. 자국 경제의 침체와 한정된 수용 능력으로 인해, 가나 정부는 난민의 사회경제적 권리를 보장하는 것을 추가적인 부담으로 여겼다. 실제로 권리 기반 접근으로의 전환은 공여국, UNHCR, 국제·국내 기관, 그리고 수용국 정부의 더 큰 책무를 요구한다. 그러나 권리에 기반한 생계 보장을 실현한다면, 장기적으로 사회적 배제와 주변화로 인한 인적·사회적·경제적 비용을 줄일 수 있을 것이다(Grabska 2008: 89).

난민의 경제 역량을 강화하기 위해서는 인도주의적 접근과 개발적 접근 간의 관계를 정책적·실천적으로 재조정할 필요가 있다. 자립을 가로막는 가장 중요한 장벽 중 하나는 난민 문제가 주로 ‘인도주의적 우려’에 속한다는 전제이다. 그러나 최근의 연구들은, 국제사회와 수용국이 권리 보장과 실질적인 지원을 병행할 때 난민들이 경제적 행위자로서 성장하고 번영할 수 있음을 보여준다(Betts et al. 2014 참조). 이를 위해서는 국제적 수준과 국내적 수준 모두에서 인도주의 행위자들과 개발 행위자들이 협력해야 한다. 이러한 근본적인 전환이 이루어지지 않는다면, 강제이주 상황에서의 생계와 자립 문제는 여전히 해결되지 못한 채 남을 것이다.

사회적 네트워크 담론의 재검토: 그 한계와 함정

사회적 자본과 생계에 대한 이론적 이해를 향하여

기존의 난민생계 관련 연구 문헌에서 사회적 자본(social capital)의 중요성은 많은 학자들에 의해 폭넓게 인정되어 왔다. 그러나 사회적 네트워크의 무형적 특성 때문에, 이 개념은 종종 충분한 비판 없이 다소 모호하게 사용되곤 한다. 본 연구의 실증적 증거는 학자들과 정책 입안자 모두에게 의미 있는 함의를 제공할 수 있는 사회적 자본에 대한 이론적 이해의 개선 가능성을 시사한다.

먼저, 사회적 자본 개념을 정립할 때는 개인이 자원에 접근할 수 있도록 하는 네트워크와 그 자원의 양(volume) 을 명확히 구분할 필요가 있다. 제니퍼와 올리비아의 사례(3장 참조)를 통해, 나는 부두부람 난민들의 사회적 네트워크를 난민이 보유한 다수의 접촉 관계들의 총합으로 개념화했다. 그러나 이러한 각 접촉을 통해 동원할 수 있는 자산의 질과 양은 사회경제적 계층 구조와 분리될 수 없다. 따라서 개인적 관계망에서 끌어올 수 있는 자원의 총합이 결국 [사람들 사이의] 사회적 자본의 실질적 효력을 구분하는 요인이 된다[즉 사회적 자본은 계층화 되어있는 것이다]. 서론에서 나는 생계를 설명하는 연구들이 사회적 자본이나 자원을 ‘포괄적 개념(catch-all notion)’으로 사용하는 경향을 비판했다.

이러한 실증적 기반 위에 구축된 개념적 틀은 특정 집단 내에서도 네트워크의 질적 차이를 보다 세밀하게 파악할 수 있게 한다. 무엇보다도, 본 연구 결과는 난민들이 유용하고 광범위한 사회적 네트워크에 접근할 수 있는 기회가 매우 선택적(selective) 이라는 점을 보여준다. 특히, 상당한 송금을 꾸준히 받는 수혜자들에 대한 분석은 모든 사람이 국제적 연결망을 활용해 오랜 기간 실질적인 송금 지원을 받을 수 있는 것은 아니라는 냉혹한 현실을 드러냈다.

4장은 대규모이자 정기적인 송금의 수혜자 대부분이 라이베리아 내에서 오랫동안 경제적, 정치적, 사회적 자산에 대한 권리를 누려온 특권적 민족 집단 출신임을 보여준다. 이러한 연구 결과를 바탕으로, 나는 안정적인 송금 접근이 개인의 노력이나 운의 문제가 아니라 혈통(lineage) 과 조상 세대로부터 축적된 특권(privilege) 의 문제임을 주장했다.

이처럼 폭넓은 송금 네트워크의 기원을 추적하는 과정은 난민들의 망명 생활 중 사회경제적 지위와, 그들의 강제이전 이전의 생활 조건 사이의 상관성을 밝혀냈다. Horst(2006b: 203)는 난민 연구에서 역사적 접근의 중요성을 강조하면서, “난민은 과거를 지닌 사람들”이라고 말한다. 따라서 현재의 경제적 지위와 생계 전략을 이해하기 위해서는, 연구자들이 난민들의 배경과 유래—즉, 피난 이전의 가족 구성원, 그들의 사회적 위치, 출신 사회 및 국가의 맥락—을 종합적으로 파악하는 것이 필수적이다.

사회적 네트워크 가치의 과도한 강조가 초래하는 위험

각 네트워크로부터 얻을 수 있는 자원의 양에 유의미한 불평등이 존재한다는 점에서, 연구자들은 사회적 자본의 잠재력을 과도하게 강조하지 않도록 주의해야 한다. Bebbington 등(2004: 36–37)에 따르면, 사회적 네트워크에 관한 의제가 최근 수십 년 동안 브레튼우즈 기관들, 특히 세계은행(World Bank) 내에서 힘을 얻은 것은 신자유주의 담론과의 높은 적합성 때문이다. 그러나 이러한 기관들에서는 사회적 네트워크를 장려하기에 앞서 사회적 불평등 문제에 충분한 주의를 기울이지 않았던 것이 일반적이다.

Meagher(2010: 21)는 아프리카 비공식 경제에 대한 연구에서, 사회적 네트워크의 열성적 지지자들이 이러한 개인적 연결망을 국가 개입의 대체물로 간주하는 경향이 있음을 지적했다. 따라서 그들의 정책적 입장은 국가의 역할을 약화시키고, 자유화(liberalization)를 포함한 보다 ‘활성화된(enabling)’ 비즈니스 환경을 조성하여 이러한 비공식 네트워크들이 더 큰 공간을 확보하도록 장려하는 것이며, 이는 본질적으로 신자유주의 정책 권고와 동일한 논리이다.

난민의 생계와 자립을 촉진하는 데 있어, 이러한 신자유주의적 사회자본 이해는 강력하고 자원이 풍부한 네트워크에 대한 접근의 불균등성 때문에 문제적이다. 만약 국제 송금이나 상호원조(mutual assistance) 등 사회적 자산에 대한 불평등한 접근이 간과된다면, 난민들은 사회적 네트워크를 가지고 있으므로 국제 난민레짐의 지원 없이도 생계를 유지할 수 있다는 잘못된 결론에 이르게 될 수 있다. 사회적 네트워크가 위기 상황에서 중요한 일시적 안전망을 제공할 수는 있지만, 장기간의 빈곤과 사회적 불평등, 그리고 난민 보호 책임을 진 인도주의 행위자들의 기능 부전으로 인한 구조적 장벽을 극복할 수는 없다.

비록 부두부람 캠프에서 난민들의 비공식 네트워크가 일상적 생존에 필수적이었지만, 그들의 공동체적 연대가 만병통치약으로 찬양되어서는 안 된다. 난민 정책 입안자들은 이러한 상호부조 관행에 내재된 희생, 스트레스, 부담 을 인식해야 한다. 극심한 빈곤 상황에서는, 국제 난민레짐이 말하는 난민들의 ‘공동체 주도적 대응(community-driven responses)’이 오히려 공동체 연대를 해체시키는 결과를 낳을 수도 있다.

따라서 UNHCR과 기타 난민 지원 기관들이 집중해야 할 대상은 더필드(Duffield, 2008: 150)가 말한 ‘비보험자(non-insured)’이다. 여기에서 이는 특히 특권적 자원 네트워크에 접근할 수 없거나 극히 제한된 난민들 을 의미한다. 부두부람에서 이러한 난민들은 비참한 생활 환경에서 기본적인 생존 필요조차 충족시키지 못한 채 살아가고 있었다. 이러한 ‘비보험자’들에게 필요한 지원은 비공식적 공동체 네트워크가 아니라, 원조 기관들의 제도화된(institutionalized) 공적 지원을 통해 보장되어야 한다.

난민의 귀환 이주와 경제 통합의 재구성: 귀환과 재통합의 선택성

귀환 난민들에 대한 후속 연구를 바탕으로, 이 책은 강제이주 정책 영역에서 널리 퍼진 또 하나의 신화를 비판한다. 즉, “난민이 고국으로 돌아가는 것이 모든 난민에게 이상적인 해결책이다”라는 통념이다. 본 연구가 보여주듯이, 라이베리아 귀환 난민들의 귀환 결과는 매우 다양하게 나타났다.

특히 부두부람 캠프에서 형성된 네트워크에 의존해 왔던 난민들의 경우, 귀환은 대개 생계의 붕괴와 함께 고국에서의 생활 조건을 악화시켰다. 다시 말해, 난민들이 익숙한 환경에서 네트워크가 단절된 낯선 곳으로 이동함에 따라, 그들의 사회적 관계망이 축소되거나 사라지면서 생계 기반이 약화되거나 파괴될 수도 있었다.

따라서, 오랜 기간 난민 상태로 존재한 사례에서의 귀환은 ‘고향으로의 귀향(homecoming)’이 아니라 낯선 환경으로의 이동(migration to an unfamiliar environment) 으로 개념화되어야 한다. 이러한 관점에서 보면, 귀환 후의 경제적 적응을 용이하게 하기 위해서는 사회적 네트워크에 대한 접근성이 핵심적인 문제로 떠오른다. 라이베리아로 처음 돌아왔을 때, 숙소와 식량을 제공할 수 있는 지원자에 대한 접근은 망명 상태에서 고국으로 전환하는 데 필수적이었다. 이후에는 경제·정치 엘리트 집단에 대한 접근 수준이 귀환자들의 생계 형성 과정을 크게 구분 지었으며, 이는 공식 고용이나 수익성 있는 일자리에 대한 접근 여부와도 밀접히 연관되었다.

라이베리아의 역사적 맥락상, 특권층과의 긴밀한 관계는 대체로 세대에 걸쳐 축적된 가족 기반 자산의 산물이었다. 5장에서 확인된 바와 같이, 명망 있는 가문 출신일수록 라이베리아 내에서 가족적 지원과 개인적 연고를 활용하여 새로운 환경에 훨씬 더 원활하게 적응할 수 있었다. 반면, 사회적 연결망이 제한된 상태에서 귀환한 난민들은 그러한 기회를 가지지 못했다.

이러한 연구 결과는 UNHCR을 비롯한 기타 유엔 기관, 공여국, 그리고 NGO들이 난민 귀환을 단순히 ‘자연스러운 해결책’으로 보는 인식에 명확한 도전을 제기한다. 특히 장기 난민 상황에서 귀환과 경제 통합은 귀환자의 자산 구조(asset profile)와 본국 내에서 보유한 사회적 연계망의 질에 크게 의존한다는 점이 분명해진다. 따라서 귀환 이후 새로운 형태의 취약성에 노출될 가능성이 높은 귀환자들에게는 지속적인 지원 이 반드시 필요하다.

그러나 실제로 UNHCR의 개입은 대개 귀환 직후 중단되며, ‘지속 가능한 귀환(sustainable return)’이라는 이상적 목표의 실질적 지속성은 거의 조사되지 않는다. 필자가 아는 한, UNHCR의 대규모 귀환 프로그램 이후에도 라이베리아 귀환자들의 통합 수준이나 귀환 후 직면한 문제들에 대한 후속 조사는 어떤 기관에서도 이루어지지 않았다. UNHCR의 관심이 강제이주자의 ‘지속 가능한 귀환’이 보장되기 전에 사라지는 상황은 결코 바람직하지 않을 것이다(Black and Gent 2004 참조).

선별적인 귀환과 재통합의 특성에도 불구하고, 2008년과 2009년의 대규모 귀환 프로그램에서 가나에서의 난민 귀환자 수 최대화는 UNHCR의 명백한 우선 순위였다. 장기 라이베리아 난민 지원 철수라는 글로벌 ‘정치’ 상황 하에서, UNHCR 가나 사무소 내에서는 ‘귀환 난민 수가 많을수록 조직의 성공도 크다’는 인식이 지배적이었다. 라이베리아 난민 귀환 담당 UNHCR 직원에게 진행 중인 귀환 프로그램에 대해 물었을 때, 그는 이렇게 자랑스럽게 말했다: “이번이 가나에서 가장 성공적인 귀환 프로그램이 될 것입니다. 벌써 네 달 만에 4,000명 이상의 난민이 귀환 등록을 했고, 2008년 말까지 총 12,000명의 난민을 귀환시킬 목표입니다.” 그는 ‘12,000명 목표 수치’를 마치 운송 회사에서 ‘물건을 보내는’ 듯 강조했다.

2012년에 UNHCR가 마지막으로 귀환을 촉구했을 때도, 난민의 귀환 결정과 장기간 망명 후 재통합의 복잡성을 전혀 고려하지 않거나 고의로 무시하는 태도가 드러났다. 철수 전략(exit strategy)을 실행함에 있어 귀환의 질은 뒷전으로 밀렸고, 난민 개개인의 다양한 상황은 UNHCR 직원들의 고려 대상이 되지 못했다.

귀환의 의미 제고하기

귀환은 단순히 출신국으로 물리적으로 돌아오는 것 이상의 의미를 갖는다. 이는 난민들이 출신국에서 시민권을 재창조하고, 그에 따른 권리와 생계 수단에 재접근하는 과정을 포함하는 것으로 엄밀히 개념화되어야 한다 (Long 2010: 1). 따라서 UNHCR은 귀환과 재통합을 ‘귀환자가 사회적, 경제적, 시민적, 정치적, 문화적 권리를 행사할 수 있는 조건이 점진적으로 확립되고, 이를 바탕으로 고국에서 평화롭고 생산적이며 존엄한 삶을 누릴 수 있도록 하는 과정’으로 정의한다 (UNHCR 2004d). 이 개념적 프레임의 핵심 가정은, 한 국가가 자국민의 권리와 복지에 대해 책임을 다시 인수할 의지와 능력을 갖추고 있다는 것이다.

그러나 이 가정이 무효이거나 의심스러운 경우, 특히 강한 국가 능력을 갖추지 못한 글로벌 사우스 국가들의 경우, 전체 개념적 틀은 매우 불안정해지고, 심지어 위험한 상태에 빠질 수 있다. 내 연구의 라이베리아 사례는 현재의 귀환과 재통합 프레임워크를 근본적으로 재구성할 필요성을 보여준다.

라이베리아 난민들은 가나에서 망명하는 동안, 형식적이거나 비공식적인 제약으로 인해 사회경제적 권리가 제한되었다. 이론적으로, 귀환 과정은 난민들이 시민권을 회복하고, 궁극적으로 출신국에 통합될 수 있게 하는 권리들을 다시 부여하는 과정이어야 한다. 그러나 현실은 그렇지 않으며, 라이베리아로의 귀환이 모든 난민에게 권리와 국가 보호를 보장하는 것은 아니었다.

소수의 사례에서, 그들이 비교적 성공적으로 통합된 이유는 대부분 개인 자산 프로필에 의존했으며, 이는 오로지 시민권이 아닌 보유한 자산의 문제였다. 생존을 위해 투쟁하는 난민 일부는, 심지어 가나 내 경제적 제약이 계속되는 상황 속에서도 귀환 후 부두부람 캠프로 돌아가기도 했다.

이처럼, 한 국가가 모든 국민의 권리와 복지를 반드시 책임지지 않는다는 사실을 신뢰할 수 없기 때문에, 귀환을 최적의 해결책으로 이상화하는 것은 신중히 검토해야 한다. 난민 집단 내에서도 가구별 자산 프로필은 매우 상이하며, 이는 최적의 영구적 해결책이 경우마다 달라질 수 있음을 의미한다. 더 나아가, 난민 개인 또는 가구의 우선순위와 조건은 시간에 따라 변화하고, 오랜 망명 기간 동안 그들의 ‘고향’ 역시 변화하기 때문에, 이상적인 보호 방안의 선택 기준은 더욱 복잡하고 미묘한 관계에 기반해야 한다. 이 책의 증거들은 난민의 사회경제적 조건과 우선순위, 그리고 그들이 찾는 이상적 해결책 간의 복합적 관계에 더 많은 관심을 기울여야 함을 보여준다.

난민의 장기 망명 생활과 그 이후

2015년 말, 전 세계 강제 이주민 수는 역대 최고 기록인 6,500만 명에 달했으며, 이 중 2,130만 명이 난민이었다 (UNHCR 2016). 대다수 난민은 초기 긴급 상황이 종료된 이후에도 개발도상국에 장기간 머물며 평균 망명 기간은 25년을 초과하는 것으로 추산된다.

이처럼 전 세계적으로 난민 상황의 규모와 장기화가 전례 없이 심각해지면서, 기존의 ‘세 가지 영구적 해결책’ 프레임워크만으로는 이 문제를 해결하기에 충분치 않다. 반면, 국제 공여국 사회는 새로운 난민 위기에 관심이 집중되면서 장기 난민에 대한 지원에는 무관심한 실정이다. 이는 국제 난민 체계의 기존 패러다임이 실패했음을 보여준다.

이러한 현실에서 난민의 생계 역량 강화와 사회경제적 자립 촉진이 장기 난민 문제의 해법으로 부상했다. 그러나 이는 실질적 해결책 부재 속에서 결함 있는 체제를 보완하기 위해 난민 자신들이 책임을 떠안아야 한다는 의미이기도 하다. 즉, 자립은 난민 지원 기관과 국가의 책임을 난민 개인에게 전가하는 담론이다. 이에 따라, 난민은 다양한 어려움 속에서 위험을 감수하고 효과적으로 삶을 관리할 수 있는 능력으로 평가받는다.

이 책이 보여주듯, 부두부람의 라이베리아 난민들은 수많은 생계 제약과 인도주의·개발기구의 미미한 지원 속에서도 스스로 생계를 유지해야 했다. UNHCR과 가나 정부는 이들의 경제 역량 강화에 매우 제한된 역할만 했으며, 때로는 난민 정책 강화와 대규모 신속한 송환 시행으로 이들의 지속 가능 생계 추구를 방해하기도 했다.

부두부람 캠프 내 부유한 라이베리아 난민들은 송금 지원에 접근할 수 있었기에, UNHCR과 가나 당국에 있어 ‘이상적인 난민’ (Fiddian-Qasmiyeh 2014)이었다. 이들은 기관들의 부담 없이 다양한 문제를 스스로 해결할 수 있었기 때문이다. 더 나아가 상당한 송금을 캠프에 유입해 캠프 경제를 뒷받침하고, 가난한 난민의 생존까지 지원함으로써 난민 지원 기관들의 무의미한 개입 부재를 역설적으로 가려주는 역할을 했다.

반면 빈곤한 라이베리아 난민들은 UNHCR이 수년간 강조해온 자립 난민의 전형을 부정했다. 더욱이 UNHCR이 선호하는 장기적 해결책인 송환을 가난한 난민들은 거부하거나 불가능했는데, 이는 국제 및 국내 난민 정책 입안자들에 큰 부담이었다. 이들은 기존 난민 지원 체계의 한계와 실패를 드러내는 존재였기 때문이다. 결국 UNHCR과 가나, 라이베리아 정부는 이러한 ‘바람직하지 않은’ 라이베리아 망명자들에 대한 책임 회피를 시도해왔다고 볼 수 있다.

난민의 장기 망명 생활과 이후 상황

2015년 말 전 세계 강제 이주민은 6,500만 명에 이르렀으며, 이 중 2,130만 명이 난민이었다(UNHCR 2016). 대부분의 난민은 초기 위기 상황이 종료된 후에도 개발도상국에서 장기간 머물고 있으며, 평균 망명 기간은 25년 이상으로 추산된다. 이처럼 장기 난민 상황이 대규모이자 전례 없는 기간 동안 지속되면서 기존의 세 가지 영구적 해결책만으로는 전 세계 난민 문제를 해결하기에 부족하다. 반면, 국제 공여국들은 새롭게 부상하는 난민 위기에 집중하면서 장기 난민에 대한 지원에는 관심을 기울이지 않는다. 이는 국제 난민 체계의 현 패러다임 실패를 드러낸다.

이런 상황에서 난민의 생계 역량 강화와 사회경제적 자립 촉진이 장기 난민 문제 해결책으로 부상했다. 그러나 이는 실질적 해결책이 부족한 상황에서 난민 스스로 결함 있는 시스템의 공백을 메워야 한다는 의미이기도 하다. 즉, 자립 담론은 난민 지원 기관과 국가의 책임을 난민 개인에게 전가한다. 난민은 위험을 감수하고 여러 어려움 속에서 스스로 삶을 관리하는 능력으로 평가받는다.

이 책은 부두부람의 라이베리아 난민들이 수많은 생계 제한과 인도적·개발기구의 지원 부재 속에서도 생계를 꾸려야 했음을 보여준다. UNHCR과 가나 정부는 난민의 경제 역량 강화에 제한적 역할만 수행했고, 때로는 난민 정책 강화와 대규모 신속한 송환 시행으로 난민들의 지속 가능한 생계 추구를 방해했다.

부두부람 캠프 내 부유한 라이베리아 난민들은 송금 지원에 접근하여 UNHCR과 가나 정부에 ‘이상적인 난민’으로 간주되었다(Fiddian-Qasmiyeh 2014). 이들은 기관들의 부담 없이 다양한 문제를 스스로 해결할 수 있었다. 또한 상당한 송금을 캠프 내 경제에 유입해 가난한 난민을 보조함으로써 난민 지원 기관의 무관심을 은폐하는 역할도 했다.

반면, 빈곤한 라이베리아 난민은 UNHCR이 말하는 자립 난민의 이미지와 달랐으며, 그들은 송환이라는 UNHCR의 선호 해결책을 거부하거나 실행할 수 없었다. 이 ‘비이상적’ 집단은 난민 정책 입안자들에게 큰 부담이었으며, 기존 난민 지원 체계의 한계와 실패를 보여주었다.

결국 UNHCR과 가나 및 라이베리아 정부는 이러한 ‘바람직하지 않은’ 난민에 대한 책임을 회피해 왔다고 볼 수 있다. 2012년 말 UNHCR은 라이베리아 난민 장기화 사태가 마침내 ‘종료’되었음을 선언했다. Cessation Clause가 발동되어 이들의 난민 신분이 공식적으로 종료됨에 따라, 라이베리아 난민들은 더 이상 UNHCR의 책임 대상이 아니다. 공식적인 난민 신분을 잃었지만 영구적 해결책을 확보하지 못한 이 남은 난민들은 이제 ECOWAS 이주민 신분을 갖고 있는데, 점차 보이지 않는 존재가 되고 ‘정책적 무관성(policy irrelevance)’으로 인해 국제사회와 언론의 관심 에서도 멀어지고 있다 (Bakewell 2008). 2015년 UNHCR의 글로벌 호소문에는 가나에서의 라이베리아 난민을 위한 서브지역 통합 계획 진행에 대한 언급조차 없다.

UNHCR은 이와 같이 모호한 신분을 가진 전(前) 난민들을 가나에 남겨두는 것이 그들의 지역 통합을 보장하지 못한다는 사실을 인지하지 못하는 듯하다. 국제 난민 체계는 서아프리카 내 전 난민들의 상황을 면밀히 관찰하며 ECOWAS 통합 계획이 실제로 망명 생활을 이어가는 라이베리아 난민들에게 ‘해결책’이 될 수 있는지 평가해야 한다. 그렇지 않으면 이 보이지 않는 인구는 단순히 공식 통계에서 사라지게 될 것이다. 전 세계적으로 장기 난민 사례가 만연한 상황으로 볼 때, 가까운 미래에 더 많은 ‘잊혀진’ 전 난민들의 모습을 보게 될 가능성이 크다.

한편, 라이베리아로 귀환한 난민들의 미래도 결코 덜 불안정하지 않다. 라이베리아는 최근 수년간 인접 국가들에서 15만 명 이상의 귀환 난민을 받았다. 국제사회에서 사회적·경제적 안정에 대해 축하하는 분위기에도 불구하고, 라이베리아의 경제는 취약하고, 일자리는 부족하며, 인프라도 대부분 파괴된 상태다. 귀환자의 유입은 이 전쟁으로 폐허가 된 국가의 제한된 수용 능력에 추가적인 부담을 주고 있으며, 라이베리아 정부 관계자들도 이를 솔직히 인정하고 있다. 따라서 우리는 여전히 귀환 난민들의 미래를 이 취약한 고국 지역에서 주의 깊게 관찰해야 한다. 장기간 망명에서 돌아온 이들에게는 환영과 통합 촉진보다는 다양한 생존 및 통합의 어려움이 기다리고 있음을 강력한 증거들이 보여준다.

한편, 난민들이 적극적이며 능력 있고 기지와 회복력을 지닌 주체임을 인식해야 한다는 연구도 다수 존재한다 (Golooba-Mutebi 2004; Harrell-Bond 1986; Korac 2009; Macchiavello 2003). 난민 현장에서 10년 넘게 실천가이자 연구자로 일해 온 나 역시 이 견해에 원칙적으로 전적으로 동의한다.

그러나 이들의 회복력, 능동성, 역량을 지나치게 강조하면 난민 내부의 경제 역량 차이를 가릴 수 있으며, 난민의 생계, 사회적 자본, 자립을 무조건 찬양하는 태도는 장기 난민 상황에 대한 기존 인도주의 대응의 한계를 계속 은폐하는 결과를 낳는다. 따라서 우리는 역경 속에서도 난민의 역량과 자원을 인정하고 존중해야 하지만, 장기 망명 과정에서 발생하는 모든 문제를 난민 개인에게만 떠넘겨서는 안 된다.

'자료 Data on Refugees' 카테고리의 다른 글

| [사단법인 아디] 아시아 난민 인권대담회 "난민 A씨의 이름을 부를 때" 발표문 (0) | 2025.12.12 |

|---|---|

| 2025 난민신청자 생계비 지원제도 모니터링 결과 보고서 (0) | 2025.12.04 |

| 다국어 이주구금매뉴얼 : 출입국관리법 개정법상 보호해제 안내서 (0) | 2025.08.15 |

| [토론회 자료집]법무부 제출 난민법 개정안에 대한 평가와 바람직한 난민법 개정안의 방향 (0) | 2025.07.02 |

| [카드뉴스] 새정부에 요구한다_난민 권리보호를 위한 인권단체의 10대 제안 (0) | 2025.07.02 |